3 Comentários

O conceito de “vida nua” de Walter Benjamin foi reexplorado pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, em Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. De acordo com ele, a vida nua – e não a vida “natural” – é o elemento político originário; em outros termos, a razão primordial que faz operar o poder político é estabelecer como contra-referência uma vida irrestritamente matável, na qual ele possa se apoiar para justificar seu funcionamento.

Nesse contexto levantado, percebo uma dialogia entre a análise agambeniana e a de Veena Das e Deborah Poole, na sua antropologia das margens. Agamben insiste que a vida nua é uma vida indigna, sem valor, absolutamente matável, que suplanta a seara do direito e a do sacrifício. A vida nua do homo sacer está exposta à morte e às violações de toda ordem, sendo excluída dos direitos ao viver com dignidade; nenhum rito pode recuperá-la, e, ao fim, a morte desse indivíduo não é passível de luto, mas precisamente banalizada como coisa sem importância, que não merece comoção.

Judith Butler, em Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto?, navega por esse mesmo braço de rio. Segundo a filósofa estadunidense, na sociedade contemporânea há vidas em que sua perda é relativizada como necessária para proteger a vida dos “vivos”; portanto, não são vidas consideradas como passíveis de lamentação nem de qualquer valor, são populações perdíveis e destrutíveis, por isso mesmo estes indivíduos “são obrigados a suportar a carga da fome, do subemprego, da privação de direitos legais e da exposição diferenciada à violência e à morte”. Vidas sem direito à vida.

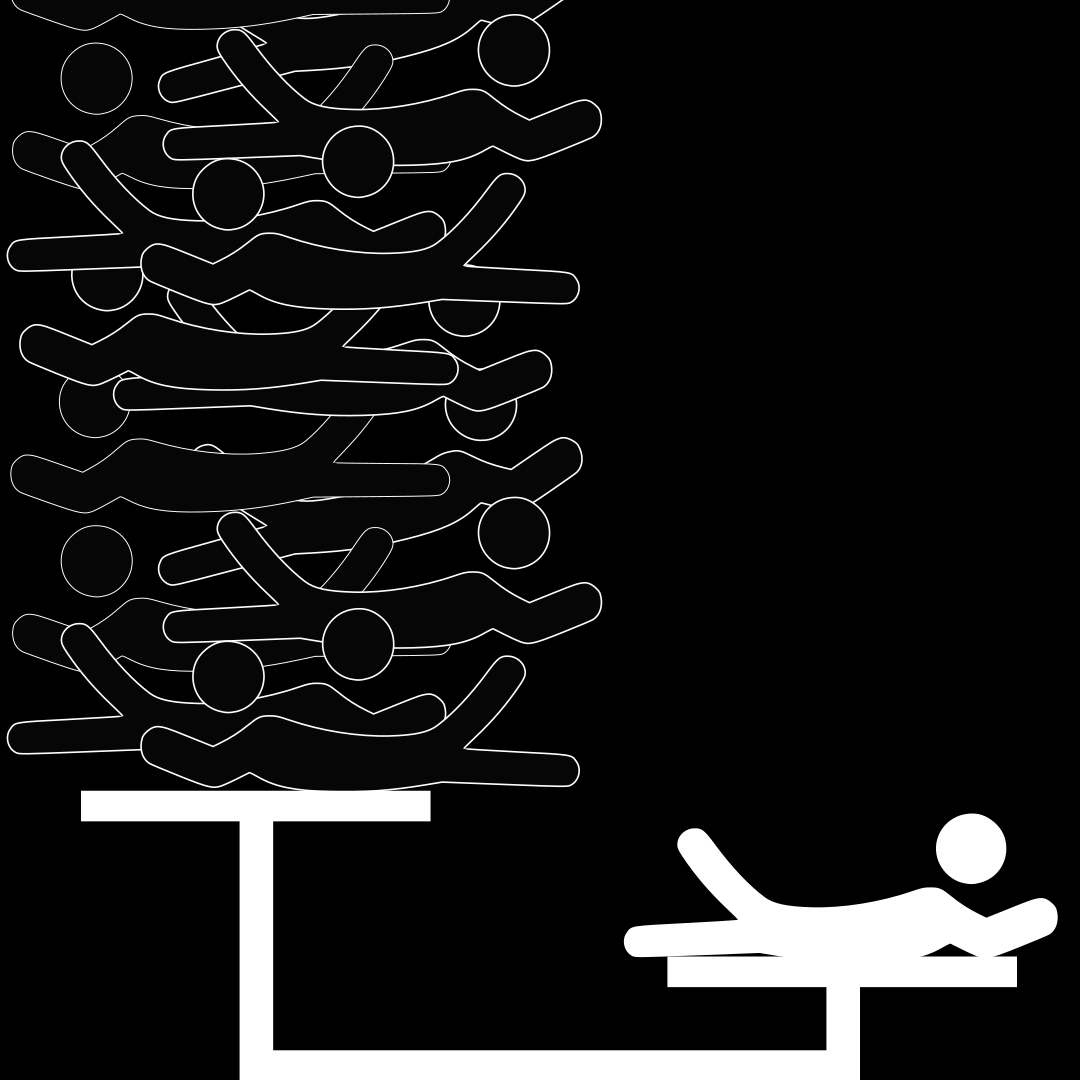

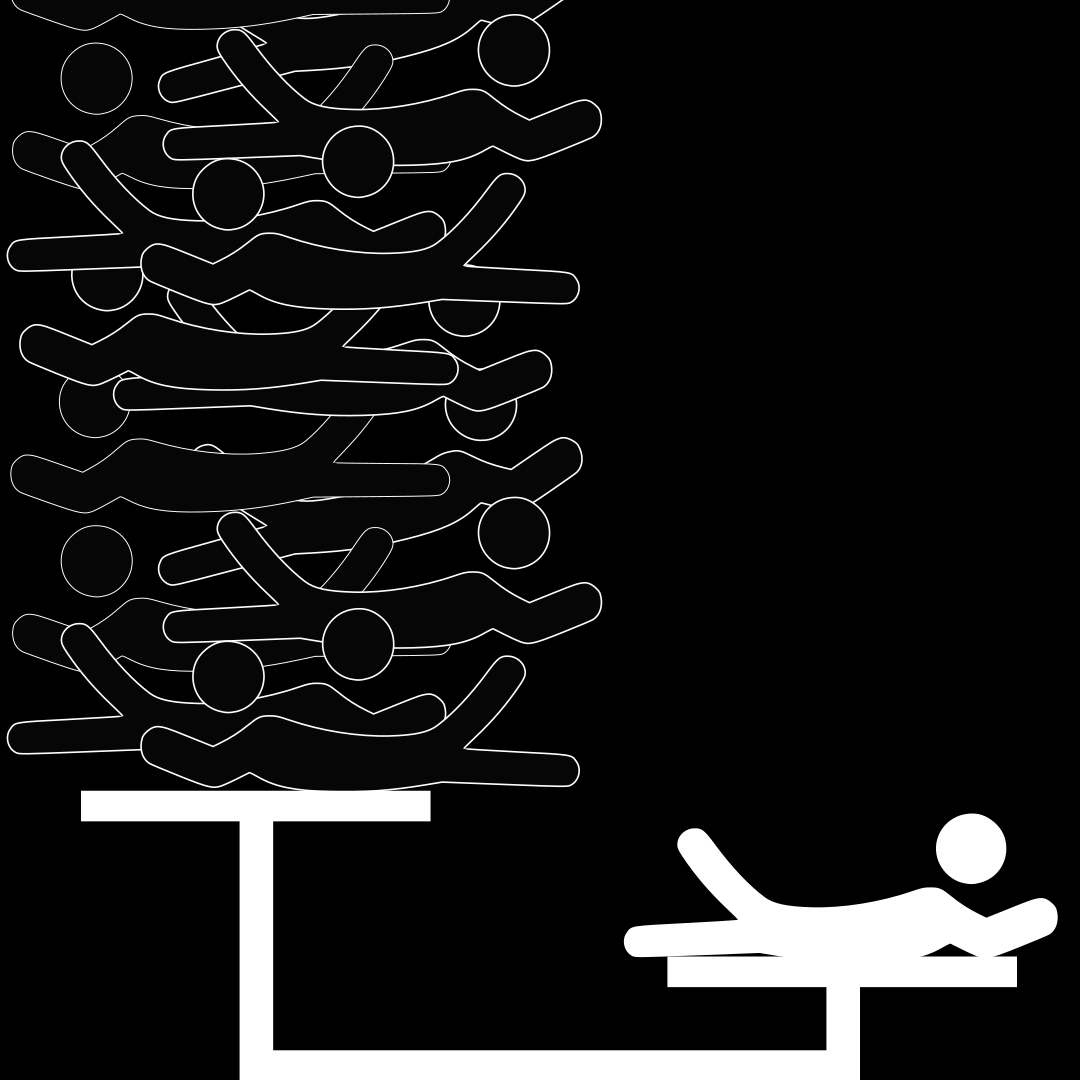

No Brasil, não é difícil precisar onde estão esses corpos matáveis, cujas mortes não merecem comoção. É só lembrar que o país registra, em média, cerca de 60 mil homicídios anuais, um assassinato a cada nove minutos, e a população majoritariamente vulnerável a esta prática reside nas favelas, periferias, assentamentos precários, conjuntos habitacionais etc. Ou seja, enquanto se lê estas linhas, mais uma vida matável entra para as estatísticas: “No Brasil, sempre houve pena de morte, só que ilegal, sem direito de defesa, sem tribunais, sem julgamento público e sem sentença legítima”, afirma Michel Misse, em Crime e violência no Brasil contemporâneo: Estudos de sociologia do crime e da violência urbana.

Mas por que essas mortes não geram a mesma comoção social em comparação quando ocorrem com pessoas das camadas médias e altas dos centros urbanos? Para Butler, é a capacidade de sentir que está sendo mobilizada de forma exclusivista, a partir de estruturas de percepção seletiva e de enquadramentos interpretativos que orientam a reação moral: “O esquema interpretativo tácito que distingue as vidas dignas das não dignas de consideração funciona fundamentalmente através dos sentidos”. Assim, por exemplo, uma pessoa pode sentir abalo e revolta diante de um caso de latrocínio visto na televisão, mas ainda no mesmo dia aplaudir e endossar socialmente uma operação policial que assassina “traficantes”, mesmo que estes estivessem já desarmados e rendidos. Butler, ainda caminhando por essa vereda, faz o seguinte questionamento: “Por que sentimos horror e repulsa diante do atentado suicida e nem sempre sentimos a mesma coisa diante da violência promovida pelo Estado?”.

Diante dessa configuração (vida nua-comoção seletiva), seriam os atos de crueldade encampados pelos agentes da criminalidade favelada – como o esquartejamento de corpos, a decapitação, a amputação de membros, o linchamento etc. – refrações proporcionais face à “não vida” cruel que vivem, atravessada por despossessões materiais e simbólicas? Não saberia responder.

Talvez no ato acusatório de crueldade decante um sistema de crenças culturais dominantes que enxerga na injeção letal e na cadeira elétrica – penas de morte adotadas pelos Estados Unidos, ou no enforcamento, praticado pelos estados japonês, indiano, iraquiano, entre outros – meios “civilizados” para assassinar um infrator. Poderia incluir nessa lista também o fuzilamento, adotado na China, na Coréia do Norte, e nos Emirados Árabes; o apedrejamento, prática dos estados iraniano e paquistanês; e a decapitação, que ocorre na Arábia Saudita e no Irã. O termo “crueldade” quase nunca é acionado para abarcar as muitas violências do estatismo.

A crueldade está confinada, portanto, a um tipo de ação própria dos indivíduos das camadas pauperizadas envolvidos nas relações criminais. É nesse sentido que considero que a alegada crueldade das práticas capitaneadas pelos atores criminais das favelas é muito mais uma forma de acusação seletiva da semiologia hegemônica do que uma dimensão de valores morais que se apoia em um pretenso humanitarismo. Tentando compreender “como os próprios homicidas […] classificam ou conferem significados às suas ações”, para usar a formulação do sociólogo César Barreira, destaco nos próximos parágrafos a fala de alguns indivíduos que já vivenciaram a experiência de assassinar alguém.

Raposão já perdeu as contas de quantos matou, “pra lá de trinta”. Matar e morrer para os jovens envolvidos nas relações criminais são faces invertidas de uma mesma moeda simbólica. Ao ser indagado, ele diz que não sente mais nada ao ver um cadáver recém-assassinado por ele na sua frente: “Num tem aquela barata na sua casa que você esmaga com um chinelo e sente um alívio. Pronto! É a mesma coisa”. Uma crua releitura kafkiana da simbologia análoga entre o humano e a barata.

Quem me mostrou frieza semelhante foi Maria, trabalhadora de um prostíbulo no GTN. Ela conta que certa vez foi assaltar carros na BR-116. Ao anunciar o assalto a um carro que trafegava pela via, o motorista avançou com o veículo para cima dela e de seu comparsa. Maria abriu fogo. Matou-o com tiros com pistola 380. Pergunto-lhe o que sentiu após ver o corpo do homem agonizando: “Eu senti foi nada, saí foi fora”, diz ela.

Nico, 19 anos, “avião” e assaltante de ônibus e de transeuntes, conta o dia em que assassinou um homem a cabo de enxada e pedradas. Nico é um garoto que eu vi crescer no bairro. Ele era integrante da nova geração da União dos Grafiteiros (UG), “galera” de “pixação” da qual faço parte. Desconfiado, tímido, a partir dos 15 anos investiu na carreira criminal. Em pouco tempo, de “pivete” desconsiderado passou a “bancar o terror” nas áreas. Ele conta que levou um tapa do Zeca, um conhecido noia do bairro. [Ele deu um tapa na tua cara?] Foi. Aí ficou falando mó coisa, dizendo que já tinha matado um bucado, que se eu vacilasse ia me botar pro inferno também. Aí eu “ei, mah, vou matar esse bicho aí”. Ora, aí fui eu e mais três cara, umas duas hora da tarde. Aí chegou lá no [local], ele tava fumando pedra. Mermão, tava muito doido, demo uma tecada [cheiraram cocaína], aí “ei, mah, vamo matar esse bicho é agora”. Aí matamo, só de enxadada, pedrada. [Foi não, mah. O que é que tu sentiu?] Senti foi nada. Senti nada, eu tava era instigado. Deu nem pra reconhecer [o rosto da vítima]. Tinha saído tudo da cara. Num tinha mais olho, nem dente, nem nada, só sangue. Dava pra ver era nada, só reconheceram por causa da tatuagem. [E aí, tu num ficou naquela não depois de…] Aí depois eu “ei, bora lá pra praça, mah”… Aí nóis foi lá pra praça, ficamo cabreiro [com medo], pegando viagem [imaginando ansiosamente]. Só que nóis foi pra casa, dormiu e num tinha acontecido nada. Outro dia botamo um colchão em cima dele, porque nóis ia botar fogo, só que depois não deu tempo não, porque descobriram. Aí no outro dia quando nóis tava lá na praça, os menino falando sobre o que tinha acontecido. Aí nóis escutando e na hora mesmo passa um bucado de viatura, o rabecão [carro do IML]. Aí nóis foi lá ver, fomo ver ainda. Na hora tinha fumado um [baseado]: “Ei, mah, bora lá ver, ninguém sabe que foi nóis”. Aí nóis foi lá ver. Aí tinha reportagem, mó viagem e nóis lá no meio pra não descobrir nada. Foram na delegacia, né, deram meu nome, mas os homi [polícia] nunca foram lá em casa, nunca… Se fosse pra investigar tinha descobrido há muito tempo. Mas a família dele tudo sabe que foi eu. Disse que a família dele tá pagando até cinco mil [reais] pra me matar. [Aí hoje em dia, tu já teve pesadelo, de ver a cena lá?] A primeira vez, assim, não. Num foi nem de ver a cena não. Mas às vezes eu ficava cheirado, assim, eu ficava me lembrando, às vezes eu ficava me sentindo lá no mesmo canto onde eu tinha matado ele… [Tu ia pra lá ainda, mah, depois?] Ia, mah, eu ficava curtindo lá. De vez em quando, eu ficava pegando viagem [imaginando com ansiedade], aí saía. Depois eu não ando mais lá não, até hoje. Mas isso foi de dia. De noite eu num apareço nem a pau, tu é doido. Se eu disser que uma vez eu fui com uma menina lá, mah, e assoviando: “Ei, [Zeca], aparece, num sei o quê”, aí quando dei fé apareceu foi um assovio, saí correndo, saí voado. Nunca mais apareci de noite não, mah”. Nico morreu no ano passado, assassinado.

A aparente insensibilidade de Raposão, Maria e Nico me faz relembrar do jagunço Riobaldo, em Grande sertão: veredas: “O senhor não duvide – tem gente, neste aborrecido mundo, que matam só pra ver alguém fazendo careta”. Em Crime e castigo, Raskólhnikov, o assassino de uma idosa usurária, a matou com golpes de machado. Ao ser interpelado por sua irmã, Dúnia, pela maneira como matara a velha, e por ter derramado sangue, ele retruca: “[Sangue é] o que todos derramam, o que se verte e sempre há de verter no mundo como uma torrente, o que corre como champanha e pelo qual se coroam no Capitólio e chamam depois benfeitores da humanidade. Bastava que abrisses bem os olhos e olhasses. [Sobre ter matado a anciã a machadadas, ele continua:] Ah! Não é esta a forma, não é uma forma esteticamente boa! Por que é que se prostrar as pessoas com granadas, manter um cerco em forma há de ser uma coisa mais honrosa? A preocupação da estética é o primeiro sinal da impotência”.

Discordo de Raskólhnikov apenas na última frase. A preocupação estética do homicida é potência nas relações criminais, por isso mesmo a decapitação, o esquartejamento, o tiro que esfacela o rosto e práticas afins valem como elementos estéticos que anunciam a periculosidade daquele indivíduo e do grupo do qual é partícipe. No entanto, há momentos em que a maneira não importa, o que vale mesmo é o fim.

Papagaio comenta sobre um homicídio que cometeu, parecido com o de Raskólhnikov e o de Nico: “Eu matei um cara, eu. Assim que eu fui solto, em 2010. O cara dizia que ia me matar direto. Eu chamei ele pra cá, aí ficou bebendo eu, ele e o dono do bar. Aí ele foi, roubou um coroa acolá [na BR-116], aí já tava dizendo que ia me pegar, né? Aí ele saiu, foi fumar pedra. Aí eu fui bem devagarzinho lá pelo [ponto de referência], vi ele fumando, fumando, acocado. Aí eu peguei uma pedra destamanho… vou falar mesmo a verdade… aí puuu… esbagacei na cabeça dele e saí andando lá pelo [Dema]. Como o [Dema] tava fechado, aí voltei pra cá de novo, fiquei ali bebendo. Aí um caba me chamou pra eu ir deixar ele ali na BR, quando eu fui deixar já tinha um bocado de viatura lá, aí eu passei direto. Aí quando eu voltei de novo pra cá, passei por lá porque eu morava na rua do [ponto de referência]. Fui pra casa e já era! [Tinha ninguém no meio da rua não [na hora do crime]?] Tinha ninguém não! Graças a Deus eu perdi perdão a Deus, né mah… [E tu num sente… sei lá, na tua cabeça, quando tu pensa…] Rapaz, de lá pra cá, eu tenho um bocado de pesadelo, desde o dia lá que eu sinto pesadelo. Mas antes de ser preso, eu tava indo pra igreja, homi, eu tô tentando me reconciliar faz é tempo. [E tu já matou outros?] Não, graças a Deus não.

Bebendo nas argumentações de Raskólhnikov, levanto a questão: por mais que os crimes de Papagaio e Nico sejam esteticamente repulsivos, o que os diferencia, em termos morais, ao soldado que monta uma tocaia com minas no solo para combatentes inimigos que até então nunca o ameaçaram ou atentaram contra sua vida? Ou o que os distingue dos soldados que degolaram Lampião e seus cangaceiros e exibiram suas cabeças em praças públicas como troféus em diversas cidades nordestinas? Qual o gradiente que mede a distinção entre os assassinatos de Papagaio e Nico e aquele protagonizado por um agente policial que é condecorado por matar uma criança que mal aguenta com o fuzil que tem nas mãos?

Não se trata aqui de justificar nenhuma das partes, tampouco relativizar suas práticas letais, mas saliento que, devido à semiótica do poder sustentada pelos meios de produção simbólica da realidade, é destinado a apenas um dos lados a pecha de cruel e desumano. Apresento uma passagem do livro Cabeça de porco, de MV Bill, Celso Athayde e Luiz Eduardo Soares que tenta resgatar a humanidade de todos os “assassinos”, sejam estes Raposão, Papagaio, Nico, Maria, Raskólhnikov, o soldado que arma o campo minado ou o policial que mata a criança: “Por mais violento que seja o crime perpetrado, o sangue derramado não mancha irreversivelmente todo o ser de quem o cometeu. Isso porque esse ser, esse sujeito não é uma coisa, um objeto pronto e acabado, fechado, nem uma máquina, mas uma fonte, uma fonte sempre pulsante e aberta, imprevisível, inconstante, surpreendente, problemática, indecifrável, de treva e luz, de vida e morte, amor e ódio, grandeza e perversão, civilização e barbárie.

Em suma, tentei propor neste texto um deslocamento das maneiras de pensar a categoria crueldade, recorrentemente explorada pelas agências midiáticas. Haveria, no limite de interpretação, uma crueldade da ordem hegemônica que antecede a crueldade dos agentes da criminalidade pobre? Proponho que a crueldade dos agentes pobres é uma contra-estética que está vinculada decisivamente ao anterior assassinato da alma daquele que a pratica.

A série Antropologia do crime no Ceará é publicada semanalmente no #siteberro. Veja abaixo os textos anteriores.

artur@revistaberro.com / revistaberro@revistaberro.com

i. A dimensão ética na pesquisa de campo

ii. Pesquisando o “mundo do crime” e inserindo-se no “campo”

iii. Grande Tancredo Neves: formação dos territórios

iv. As relações sociais das camadas populares

v. A feira como arte da oralidade popular

vii. Estabelecidos e outsiders: a favela dentro da favela

viii. “Trabalhadores” e “bandidos”: entre separações e aproximações

ix. Sistema de relações sociais do crime: uma rede de ações criminais hierárquicas

xi. “Não confio na polícia”: A relação de descrença entre a classe trabalhadora e os policiais

xii. A economia da corrupção que move a relação entre polícia e “bandidos”

xiv. Tecnopolítica da punição: A função econômica do encarceramento

xv. Estado punitivo-penal e a produção social da delinquência

xvi. “Cadeia é uma máquina de fazer bandido”

xvii. A “escolha” é uma escolha? Compreendendo o ingresso nas relações criminais

xviii. Consumo, dinheiro e sexo: a tríade hedonista da carreira criminal

xix. Traumas, complexos e a luta por reconhecimento (parte I)

xx. Traumas, complexos e a luta por reconhecimento (parte II)

xxi. “Fura até o colete dos homi”: As armas como símbolo dominante

xxii. Os códigos morais da criminalidade favelada (parte I)

xxiii. Os códigos morais da criminalidade favelada (parte II)

xxiv. “Mãezinha”: uma categoria local que põe em suspensão o ethos violento

xxvi. “O crack veio pra acabar com tudo”: o noia como um “zé ninguém”

xxvii. “Você conquista o respeito, você num impõe”: A liderança nas relações criminais

xxviii. As “brigas de trono”: as disputas pelo comando territorial

xxx. Crônica de uma guerra entre quadrilhas de “traficantes”

xxxi. O costume guerreiro da criminalidade pobre

xxxii. Traficante é aquele que nem pega na droga

xxxiii. O assaltante como um nômade das práticas criminais

xxxiv. “O cara num nasceu pra viver no crime o resto da vida não”

3 Replies to “Uma tentativa de diálogo entre a “vida nua” e a crueldade ”