20 Comentários

Como dizia no final do último texto, todo o processo de pesquisa em campo deve ter como horizonte ético-político um exercício de alteridade baseado em humildade e respeito aos indivíduos e grupos estudados para não se incorrer em uma abordagem colonizadora, em uma projeção etnocêntrica; dessa forma, é necessário incorporar à análise empírica a “consciência” que o(a) estigmatizado(a) tem de si e de sua condição social adversa.

Neste sentido, durante a pesquisa foi fundamental lançar mão de táticas para diminuir ao máximo as diferenças de poder que flutuam no encontro com pessoas e grupos marginalizados; desigualdade de recursos simbólicos que muitas vezes afetam a espontaneidade comportamental dos(as) interlocutores(as). O jogo dialógico em campo não deve ser de captura de nenhuma das partes, mas de liberação de referenciais de dominação, seja de que parte vier.

Pesquisar junto a sujeitos estigmatizados e vistos por muitos como matáveis – os “bandidos” – envolve a criação de uma perspectiva ético-dialógica para mediar, de um lado, o código de conduta das relações sociais do crime e, na outra ponta, o sistema de normas jurídicas estabelecidas.

Karina Biondi, em Um mundo de “considerações”: alguns apontamentos sobre relações de força no trabalho de campo, argumenta que “aprender a lidar com a moralidade dos nativos não é o mesmo que aderir a ela. Mas também não é sobrevoá-la com um dirigível, evitando qualquer tipo de ‘contaminação’”. Biondi fez pesquisas com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ainda sobre o assunto, César Barreira, em Cotidiano despedaçado: cenas de uma violência difusa, lança problematizações que ajudam a pensar a questão: “Como incluir na análise códigos que não se apoiam nos valores básicos da sociedade sem ‘cair’ em relativismos absolutos? Como trabalhar um objeto que está em situação permanente de julgamento, tanto no campo social, como no terreno jurídico? Como estudar um objeto classificado como sendo, em princípio, resultado de ‘desvio de personalidade’, e submetido, constantemente, a classificações morais negativas? Poderíamos dizer que as Ciências Sociais, quando trabalham com os excluídos da história ou os processos de exclusão, têm no horizonte de suas reflexões a recuperação das identidades desclassificadas”.

Portanto, dependendo de como o(a) pesquisador(a) se coloca nestes encontros, muitas informações são recalcadas e outras vêm à tona porque o(a) entrevistado(a) – que já percebeu as redes de poder operando na relação – muitas vezes, como estratégia discursiva, fala exatamente aquilo que se quer ouvir. Neste ponto, corroboro novamente com o jagunço Riobaldo, de Grande Sertão: Veredas: “A gente sabe mais de um homem é o que ele esconde”, pois, “o silêncio é a gente mesmo, demais”.

Nesses momentos em que se percebe um jogo de esquiva do(a) interlocutor(a), é necessário desconfiar muitas vezes daquilo que está sendo dito, é hora de se ater mais às entrelinhas e à fala corporal – aí incluídas as nuances, os detalhes, os fragmentos, os não-ditos, os silêncios – do que à oralidade “benevolente” do(a) entrevistado(a). Numa entrevista, para obter a “consideração” dos(as) pesquisados(as) e obter dados os mais próximos possíveis de uma espontaneidade que jamais será total, é preciso, principalmente, que o sujeito pesquisado sinta humildade na postura de seu(sua) interrogador(a), que este(a) possa aproximar-se da corporalidade e da linguagem nativa para, assim, reduzir as distâncias socioculturais e estabelecer zonas de confiança e reciprocidade mútuas. Em resumo, é fundamental manipular todo o “estoque de experiências” de que se dispõe, para usar uma expressão de Alfred Schutz, para não ser engolido simbolicamente nas inter-relações pelos agentes em campo ou não cair no “canto da sereia” que os idealiza.

Concordo com Alba Zaluar, em seu texto Pesquisando no perigo: etnografias voluntárias e não acidentais, quando ela comenta que “a arte de se relacionar e a criatividade em fazer as perguntas certas a pessoas certas não se aprende em textos acadêmicos, mas na experiência vivida, na atenção redobrada para ‘saber entrar’ e ‘saber sair’, expressões nativas corriqueiras”. Foi importante para essa arte de saber entrar e saber sair lançar mão de táticas que são familiares para mim e fazem parte inclusive da minha experiência pessoal, como ir a campo de bermudão e chinelo, falar o socioleto favelês (uma categoria que criei nesta pesquisa e vou me deter em um texto específico desta série para aprofundá-la), evocar o meu conhecimento acerca dos “traficantes” icônicos do passado na localidade. Mais: sempre deixava muito evidente para os “bandidos” com quem conversei que suas identidades seriam preservadas, que sou radicalmente contra a violência policial, que não estava ali para julgá-los com preconceitos, mas que queria ouvi-los e tentar entendê-los.

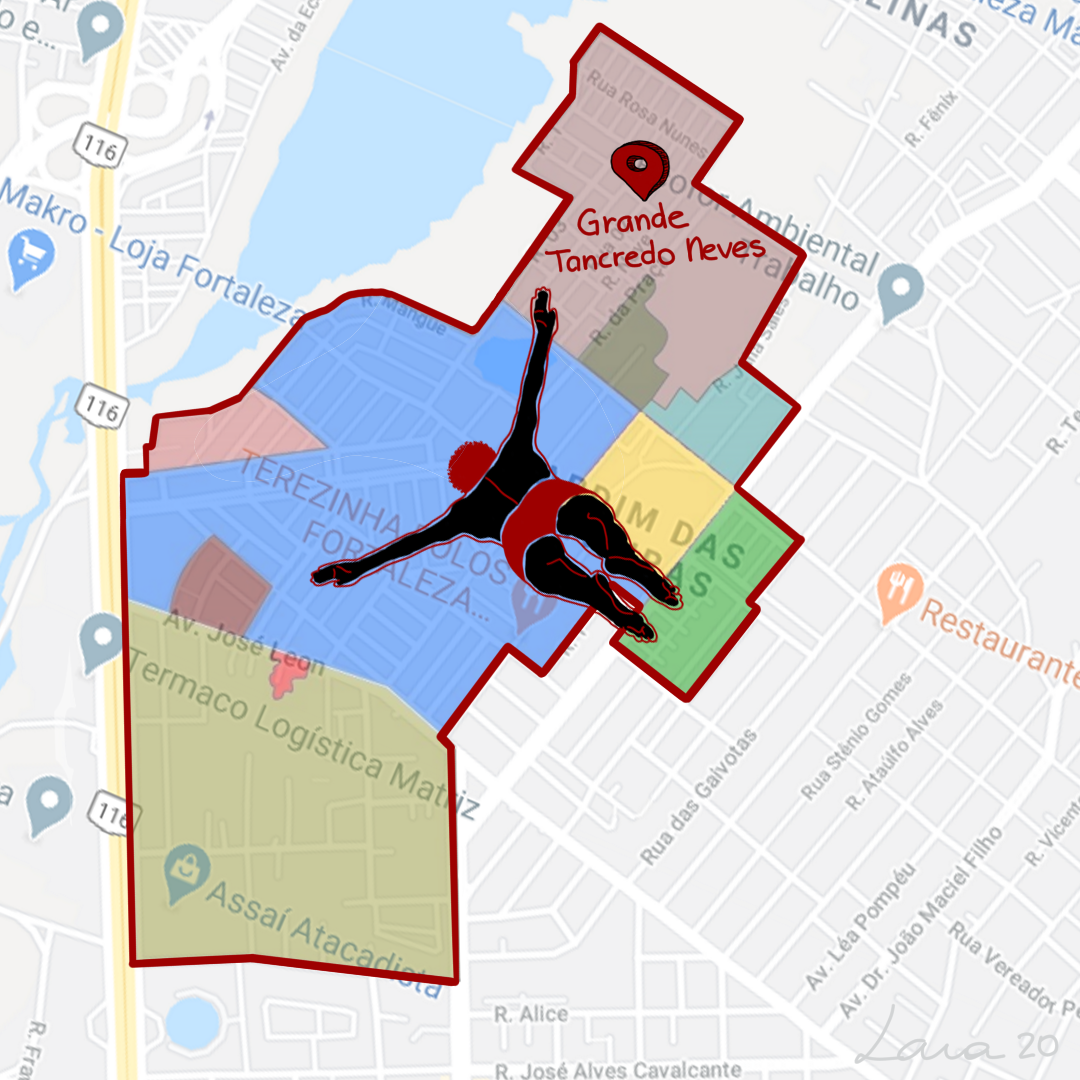

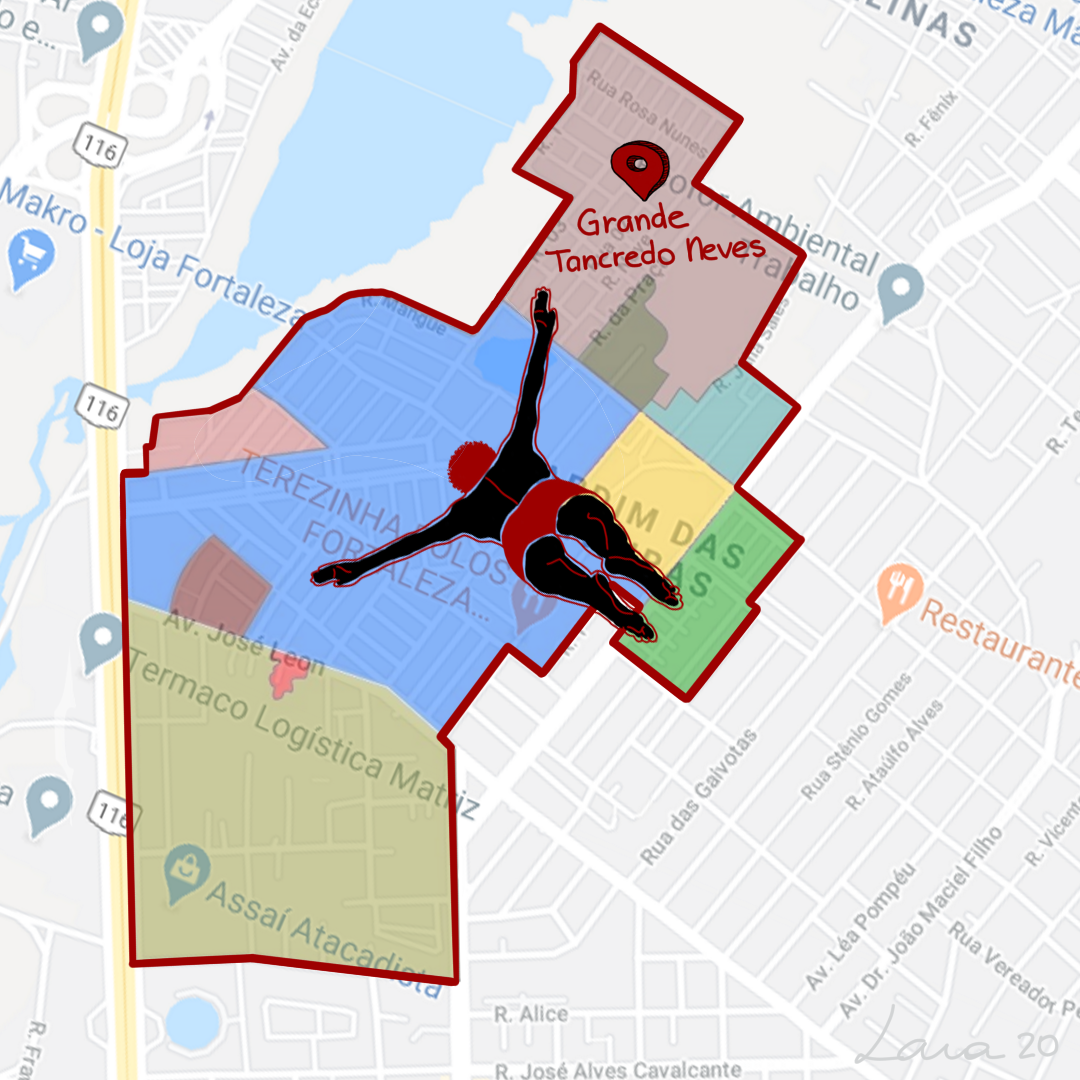

Durante a atividade de campo foram realizadas mais de cem interlocuções orais em campo, a maioria destas sem o uso de gravador. Foram conversas aparentemente despretensiosas, ao pé das calçadas, nas bodegas, mercadinhos, bares, na feira, no “cabaré”, nas oficinas de bicicleta e de carro, nas ruas por onde andei. Estas conversas, em sua maioria, foram realizadas com pessoas não praticantes de crimes. Estas interlocuções foram fundamentais para me inserir nas ações cotidianas, nas redes de fofocas, nas representações coletivas; enfim, no universo ordinário do Grande Tancredo Neves. Apenas com ares de despretensiosas, elas transformaram-se em dados importantes que foram incorporados à análise empírica. Por outro lado, as entrevistas com gravador, que exigiam uma maior articulação e na maioria dos casos uma negociação prévia, se deram em menor número, totalizando vinte e uma. A maioria destas foi realizada com jovens e adultos envolvidos nas atividades criminais do bairro.

Em resumo, percebo nos praticantes de crimes com quem tive a oportunidade de conversar uma vontade, até orgulhosa, de falar sobre suas práticas. Interpreto como se se sentissem, finalmente, socialmente reconhecidos, não apenas como um “criminoso”, mas como alguém cuja história tem significado e merece ser ouvida.

Além dessa questão do reconhecimento social, é como se a oportunidade de falar para outra pessoa sobre sua experiência no crime tivesse a função de uma sessão psicanalítica, em que eles, ao falarem de si, se escutam e se autoanalisam, constelando, por meio da linguagem oral, conteúdos psíquicos muitas vezes reprimidos e jamais antes verbalizados. Alguns me perguntavam se estava “ficando bom”, se estava “dando certo”, interrogavam-me sobre sua performance discursiva. Papagaio (nome fictício), 36 anos, varejista do comércio de drogas, exclamou no meio da conversa: “É massa ó, mah [ser entrevistado. E completou:] Ei, se eu te mostrar os parceiro ali né, eles têm história muito mais cruel pra contar do que as minha. Tu fala com eles depois”.

Penso que é nesse sentido que Bourdieu, em A miséria do mundo, sublinha que o sociólogo (ou o etnógrafo) pode ajudar as pessoas entrevistadas “à maneira de um parteiro”. O parteiro (ou a parteira) tem que estar aberto a uma escuta ativa e humanizada, procurar compreender as práticas culturais das pessoas com as quais pesquisa sem julgamentos morais, num exercício espiritual de alteridade, “situar-se em pensamento no lugar que o pesquisado ocupa no espaço social”. Somente lançando mão desses instrumentos pode-se estabelecer uma comunicação não-violenta entre pesquisador(a) e pesquisado(a). Neste sentido, é fundamental colocar em xeque nossas interpretações apressadas em relação ao outro.

Sobretudo, foi principalmente ao “rés do chão”, nas andanças pelo campo, conversando com as pessoas e observando-as em seu cotidiano, que percebi que não estava ali para decifrar ou resolver algum problema socioantropológico, mas para tentar compreender essa rede infinita de disposições, alinhamentos, rearranjos e práticas que formam as relações sociais, mas sem perder de vista que, como colocam Deleuze e Guattari, em Mil Platôs, “não existe enunciado individual, nunca há. Todo enunciado é o produto de agentes coletivos de enunciação (por ‘agentes coletivos’ não se deve entender povos ou sociedades, mas multiplicidades)”. A criação intelectual, nesta proposição, é um produto de múltiplos agenciamentos, é um ser-enunciar-com-os-outros.

Para que isso ocorra, é preciso let it be, como cantou Lennon, experienciar o campo, deixar que ele flua nas entranhas, permitir que ele nos atravesse, nos chacoalhe, viver as relações e situações sociais que emergem com inteireza; sem esquecer, obviamente, os interesses e as táticas intrínsecas à pesquisa. Experienciar o campo é senti-lo com os cinco sentidos – e doses generosas de intuição, esquivando-se de uma divisão própria à racionalidade cartesiana, que separa razão/emoção, corpo/alma. Ser um sinesteta: sentir toques, cheiros, sabores, sons, gestos, falas, paisagens, aromas, corpos, cores, olhares, bem como aquilo que a linguagem não alcança descrição; afinal, como defendeu Victor Turner, em Dramas, campos e metáforas: ação simbólica na sociedade humana, “são as intuições – e não o tecido lógico que as interliga – que tendem a sobreviver na experiência de campo”.

Em síntese, viver o campo é apreendê-lo de maneira sinestésica – como ontologia corporal –, mas também, e não menos importante, de modo suprassensorial e surrealista, à semelhança de (experimentar) um quadro de Dali.

///

A série “Antropologia do crime no Ceará” é publicada semanalmente. Veja abaixo os textos anteriores.

i. A dimensão ética na pesquisa de campo

20 Replies to “Pesquisando o “mundo do crime” e inserindo-se no “campo””