0 Comentários

*Com colaboração na produção, nas entrevistas e nas fotografias de João Ernesto e Ramon Sales

Intolerância racial, religiosa, étnica, política e de gênero; mulheres sendo mortas por serem… mulheres; homossexuais sendo mortas(os) por serem… homossexuais; indígenas e agricultoras(es) sendo massacradas(os) e expulsas(os) de suas terras para dar lugar aos grandes latifúndios monocultores; pescadoras(es) perdendo seus pedaços de chão para os resorts à beira-mar; crianças fazendo malabarismo nos sinais de trânsito para conseguir alimento ou crack; pessoas dormindo embaixo de marquises e viadutos e disputando restos de comida com gatos e cachorros nos lixões; moradoras(es) de favelas sendo enxotadas(os) de suas casas para a construção de estádios, avenidas e viadutos; a polícia matando seis pobres todo dia; áreas verdes e parques ecológicos sendo derrubados para a construção de arranha-céus; genocídio e encarceramento em massa da população periférica em nome da “guerra às drogas”; falsas polarizações ideológicas que disfarçam a unidade da miséria moral da política tradicional; lei antiterrorismo e tantas outras falácias jurídico-legislativas que servem tão somente ao controle social da pobreza e da revolta; pessoas morrendo nas filas dos hospitais públicos porque faltam remédios, leitos e estruturas mínimas de atendimento de urgência e emergência; cidades consumidas pela poluição, pelo trânsito sufocante, pela violência difusa (advinda da desigualdade social), pela especulação imobiliária via urbanismo predatório; centros urbanos tornando-se majoritariamente redes de sociabilidade mediadas pelo consumo; pessoas sendo ressignificadas como coisas consumidoras…

Todas essas mazelas sócio-históricas endossadas por um fictício “Estado Democrático de Direito” (e suas instituições legislativas, executivas e judiciárias), legitimadas por uma narrativa midiática fascista, um “consenso fabricado” – como disse Chomsky –, e entorpecidas pela ilusão publicitária, que, ao usar técnicas rebuscadas de manipulação e fetiche, transforma tudo o que não é vivo num simulacro artificial da vida permeado pelo consumo.

Não há respiro à liberdade na tão alardeada “democracia representativa”. O povo não está representado nela, nem nas instâncias ilusórias de “participação popular” e tampouco nas eleições. Este regime de poder não promove a igualdade; pelo oposto: garante privilégios atávicos a uma elite patriarcal. A democracia representativa é, na verdade, uma mera construção teórico-jurídica, completamente apartada da prática social. Na pragmática real, o que existe é a tirania democrática, encoberta e “colorida” por uma elaboração discursiva padronizada, que tergiversa e persuade com uma retórica fabricada por marqueteiros(as) e políticos(as) profissionais. Essa mentira é tão insustentável na prática que as vítimas sacrificiais que desapareciam e eram mortas na ditadura, por exemplo, continuam sumindo e morrendo atualmente, sob o véu da “democracia”. A diferença é que nas décadas de 1960/70, além das pessoas pobres, negras, indígenas, quilombolas, etc., também desapareciam intelectuais e universitárias. Hoje, a classe média foi poupada desse modelo de truculência estatal, mas as populações indígenas, quilombolas, e das favelas nunca souberam, em termos de modus operandi do Estado, o que é o fim da violência institucional (vide o Exército – no Rio de Janeiro – e a PM invadindo as favelas em todo o país e ativando um estado de exceção ou as incontáveis ações truculentas de “reintegração de posse”, muitas com mortes, capitaneadas pelas polícias Federal e estaduais contra comunidades indígenas e quilombolas).

Que fique claro: a ditadura civil-militar foi um regime hediondo e odioso, profundamente corrupto, que censurou a arte e o livre direito à expressão e manifestação, institucionalizou a tortura (física e psicológica) e matou, por isso deixou marcas indeléveis na sociedade brasileira, e cujos algozes e torturadores deveriam ter sido punidos rigorosamente – a exemplo do que ocorreu nos vizinhos Argentina e Chile –, não fosse a benevolência das leis nacionais (e a anistia de 1979). Contudo, a democracia que surgiu posteriormente precisa ser também problematizada, pois ela manteve os mesmos privilégios atávicos aos grupos empresariais e midiáticos que apoiaram o regime ditatorial e, no que diz respeito ao controle social capitaneado pelo seu aparelho repressor, reproduz sobre as populações vulneráveis os mesmos métodos violentos e, por meio de uma verborragia discursiva, simula uma fictícia igualdade jurídica que não existe na prática. É sob a tutela “democrática” e do “Estado de Direito”, por exemplo, que o morador de rua Rafael Braga Vieira foi condenado a cinco anos de prisão, sem direito a recorrer em liberdade, por portar desinfetante e água sanitária durante manifestação no Rio de Janeiro em junho de 2013; ao passo que os(as) diretores(as) da Vale e da Samarco, que poluíram com lama tóxica o rio Doce e destruíram milhares de vidas de pessoas, animais e plantas, estão inimputáveis. A balança da “Justiça democrática” muda de peso de acordo com circunstâncias sociais e econômicas. Thoreau, em A desobediência civil, afirma que o “Estado de Direito” é uma ficção.

Em resumo, as consequências sócio-históricas apresentadas nos parágrafos anteriores deixam claro que o Estado Democrático de Direito é um conto de fadas que não tem base concreta para garantir os direitos humanos nem a relação harmoniosa com a natureza. Nesse sentido, cabe dizer que uma manifestação a favor desse modelo tirânico de democracia é tão genérica, inócua e vazia de significado prático quanto uma contra a corrupção.

Entretanto, dentro do contexto por mudanças transformadoras e estruturais, há uma riqueza de possibilidades que enchem de coragem e luta nossos corações. São pessoas, grupos e movimentos que, ao proporem se libertar das inclusões enganadoras do sistema político tradicional, conjugam os verbos sonhar e agir na primeira pessoa do plural: nós sonhamos e agimos! Pensei em nominá-las sementes, mas eis que brotaram, já sentem a respiração e a seiva da vida e, assim como as raízes vegetais estão para as plantas, são o alicerce para a construção de um devir possível para a humanidade: são as raízes de um mundo novo!

“O sertão é dentro da gente”

Comecemos o passeio por estas experiências de liberdade em um sítio no distrito de Mangabeira, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF): o Brotando Emancipação. A localidade pertence à Crítica Radical, grupo formado ainda no início dos anos 1970, em plena resistência à ditadura civil-militar, e que desde o início da década de 1990 propõe uma ruptura total com a política eleitoral e as práticas partidárias. Com o Brotando Emancipação, planejam viver uma sociedade sem dinheiro: “A ideia é que tudo que for produzido seja usufruído pelos moradores e o excedente distribuído com a população, o que já estamos fazendo. Nada deve ser vendido”, frisa Rosa da Fonseca, integrante do grupo.

A Crítica Radical tem ainda muitas ideias para o sítio: placas solares, torre eólica, uma ciclovereda margeando toda a área de 55 hectares, a construção de um açude, entre outras vontades. Quando lá estivemos, fomos ciceroneados pelo Edvaldo Lopes, 45 anos que mais pareciam 30 e poucos, agricultor e pescador de ostra, que fez questão de dar uma volta conosco: nos mostrou a fossa de bananeira, o olho d’água, os pés de maxixe, jerimum, feijão, macaxeira, as mangueiras de diferentes tipos, os pés de graviola, siriguela, caju, limão, laranja, os coqueirais, o campo de futebol, as bananeiras a perder de vista (que lembravam paisagens da Colômbia descrita por García Márquez). Comemos tangerina e manga tiradas do pé, e outras frutinhas do mato que não recordo o nome. Os pássaros, às rumas, voavam para longe com a nossa aproximação. “Tu acha que os pássaros conversam, Edvaldo?”, perguntei. O agricultor bebeu um gole de ar… e expirou sabedorias: “Sim, e eles têm medo da gente porque eles veem o que a gente tá fazendo com a natureza, destruindo tudo; eles sabem que a gente tá agindo erradamente”, replicou, com a sabença de quem conversa com os bem-te-vis. “A natureza tá sendo privilégio de uns e os outros num têm nem direito”, completou.

Após o passeio, acompanhado em certo momento por uma chuva de inverno no sertão, já era próximo à hora-aberta do meio-dia, e o sol do Ceará já tinha despontado novamente, latejando em nossos corpos. Pingávamos em bica, de chuva e sol; tomamos água, comemos banana e sentamos em volta da mesa no alpendre para bater um dedo de prosa com seu José Siriaco da Costa, 68 anos, pai de Edvaldo e ajudante nos trabalhos do Brotando Emancipação. Seu Zé, de fala firme, olhar vívido e “árvore de gestos” (como poetizou Rilke), comentava da lida na roça desde os 12 anos e de como as coisas mudaram de lá para cá: “Não existia remédio não, os remédios eram tudo caseiro. Hoje, nós tamo comendo as coisas envenenadas, o comer vem todo envenenado”, diz o agricultor, com os olhos saudosos.

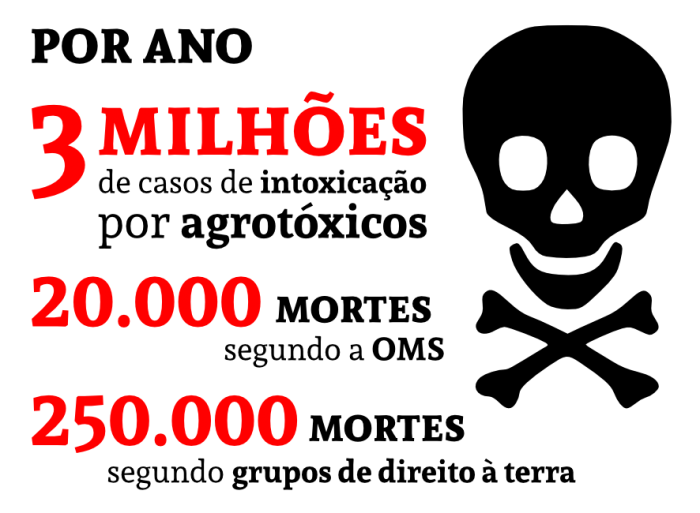

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente há 3 milhões de casos de intoxicação por uso de agrotóxicos e 20 mil mortes; 14 mil delas nas nações pobres. Entretanto, grupos ativistas de direito à terra consideram essa estatística subestimada pela OMS e falam em 250 mil mortes por ano devido à contaminação por essas substâncias tóxicas. Empresas como Monsanto, Bayer, Dupont, Syngenta/Astra, Zeneca/Novartis, Dow e Basf espalharam veneno pelo mundo, no intuito de garantirem maior lucratividade nas safras do agronegócio. O Brasil, desde 2008, ultrapassou os Estados Unidos e é o “campeão mundial” em uso de agrotóxico, sendo responsável por cerca de 80% de todo o consumo desses pesticidas na América Latina. Os documentários de Silvio Tendler O veneno está na mesa I e II discutem com profundidade essa questão.

Seu Zé se levanta no meio da conversa, vai até a horta, colhe uma melancia e inspira, com um sorriso largo: “É tão bom, né? A gente ir ali, pegar a fruta e comer, né?” É impressionante como a simplicidade das pequenas coisas, dos gestos miúdos, das falas aparentemente desimportantes nos ensinam tanto. Como diria o mestre Manoel de Barros: “Passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas. E me encantei”. “Ô, Edvaldo, vai ali pegar uma faca pra nós repartir essa bichona aqui”, disse seu Zé, com a grande melancia nas mãos. Peeense numa bicha doce viu! Delícia!

Vida em ciclo, sementes de libertação

É também no sertão cearense, no município de Pentecoste, distrito de Barra do Leme, que brota e se enraíza uma das experiências libertárias mais incríveis que já conheci: localizado no assentamento Mandu Ladino (uma homenagem ao índio homônimo que liderou uma revolta indígena no início do século XVIII contra os pecuaristas nos sertões do Ceará, Maranhão e Piauí), de onde a cearense de Quixadá, Ivânia Cavalcante, e o paraibano de Cajazeiras, Manoel Inácio do Nascimento, dão vida, criam e recriam o Ciclovida, movimento autogestionário que ganhou corpo em 2006 com a iniciativa socioecológica e cultural de percorrer parte da América do Sul de bicicleta trocando sementes crioulas (espécies antigas, que milenarmente mantiveram um gene natural: a garantia de existência dessas sementes é essencial para a autonomia e segurança alimentar das camponesas e camponeses em todo o mundo). Na viagem por nuestra Sudamerica, que se estendeu de junho de 2006 a junho de 2007, pedalaram mais de dez mil quilômetros por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e permutaram com outras(os) camponesas(es) cerca de 100 espécies de sementes crioulas.

Em 2010, os irmãos estadunidenses Matt e Loren Feinstein produziram o filme Ciclovida (Lifecycle), a partir de imagens captadas por Ivânia, Inácio e outras pessoas durante a viagem. O documentário rodou o mundo e foi vencedor do Byron Bay Film Festival, na Austrália, e do Green Screen Environmental Festival Film, em São Francisco (EUA), além de ter sido selecionado para o Blue Planet Film Festival, em Los Angeles (EUA). A repercussão foi tamanha que, em 2011, a “parêia” do interior do Ceará foi convidada para participar de um debate sobre meio ambiente e partilharem de suas experiências em Nova Iorque (EUA). O Ciclovida alargava fronteiras para nunca mais voltar ao tamanho original. Hoje, dez anos após a viagem, o movimento se reinventa cotidianamente, “com a colaboração mútua de aprendizagem e vivências das muitas pessoas de todos os lugares do mundo que aqui se achegam, vivem e partilham: tem sido um processo permeado de trocas e aprendizados”, pontua Ivânia.

Uma vez por ano, pessoas de diversos estados brasileiros e de outros países se encontram no assentamento durante o Encontro Anual do Ciclovida para trocar ideias, conhecimentos e saberes sobre ecologia, bioconstrução, formas libertárias de organização, etc. Dessa maneira, construíram uma rede mundial de ativistas comprometidos(as) com a autogestão e com mudanças estruturais nas relações sociais, buscando eliminar de suas práticas cotidianas elementos de hierarquia, burocracia e poder autoritário. No restante do ano, o Ciclovida recebe voluntárias(os), promove mutirões de bioconstrução e atividades culturais no distrito de Barra do Leme.

É curioso que Ivânia e Inácio são assentados(as) do Mandu Ladino, junto com mais 21 famílias (integrando os quatro assentamentos da Barra do Leme são 90 famílias), mas não reivindicam pertencimento a organizações agrárias. Vivem, não apenas na retórica, mas na práxis diária a procura por libertarem-se de qualquer instituição hierárquica que possa aprisioná-los(as), ainda que este cárcere seja psicológico. Oriundos(as) do Partido da Libertação Proletária (PLP), desde meados dos anos 1980 já militavam pelo direito à terra e foi nessa luta que conseguiram o assentamento, em 1996. Contudo, romperam politicamente com todas as organizações partidárias e burocráticas no final dos anos 1990, sob influência das experiências dos índios zapatistas no México; pelo 3° Encontro pela Humanidade e contra o Neoliberalismo, que ocorreu em Belém (PA), em 1999; e por ouvir falar e se informarem sobre as manifestações em Seattle (EUA) contra a Organização Mundial do Comércio (OMC), também em 1999, vanguardeadas por grupos anarquistas.

“Vimos que o Estado sempre vai ser um órgão da classe dominante. Começamos a ouvir e aprender sobre horizontalidade: não mandar nem ser mandado”, diz Inácio. Tiveram que desconstruir todo o modelo representativo que acreditavam até então para buscarem a autonomia de suas próprias vidas: “Isso nos deu um realinhamento pra viver, e percebemos que as coisas acontecem em processos, tanto de rupturas como de renascimentos. Tivemos de buscar o controle de nossas vidas, de travar uma batalha até com nós mesmos”, filosofa Ivânia, com sabedoria de quem conhece os caminhares, em consonância sertaneja com o jagunço Riobaldo, de Grande Sertão: Veredas: “Ser dono definitivo de mim, era o que eu queria”.

Passamos um final de semana convivendo com os(as) agricultores(as) no assentamento Mandu Ladino. Ajudamos a regar a horta, recolhemos água das cisterrâneas (covas largas e fundas para acúmulo de água da chuva, um projeto desenvolvido por Inácio – veja aqui a campanha coletiva e ajude), carregamos nos ombros estacas de marmeleiro para construir o poleiro das galinhas, nos assustamos com um filhote de jararaca que estava entre as madeiras, aprendemos sobre os tipos de pau para fazer fogueira (tem o sabiá, a jurema, o marmeleiro…). Enfim, foi um prazer de companhia, reconhecemos ali a humanidade que somos, em cada gesto verdadeiro, em cada olhar límpido e penetrante, em cada movimento desapressado de quem é “dono do seu tempo”, como nos disse o seu Zé, lá do Brotando Emancipação.

No campo, a vida caminha devagar, sem aperreio; o silêncio, bastante apreciado, é entrecortado por palavras. As conversas se deram, na maioria das vezes, em volta da mesa da cozinha. Inácio preparava o cuscuz ou a tapioca no fogão a lenha e mostrava toda a sua habilidade com o fogo. O café era adoçado com raspa de rapadura. A água era apanhada da cisterna e depois ia para os filtros de barro. O céu, de azul infinito, não esperançava chuva. Falavam da seca, e que em 2016 já iam entrar no quinto ano com precipitações abaixo da média. Ivânia apertou os lábios, mas não conseguiu conter dois filetes de lágrimas que lhe escaparam de cada olho ao comentar que, nos anos de estiagem, perderam 80% de tudo o que plantavam, resultando no fim da autossuficiência alimentar: “Nunca tinha passado por uma seca tão grande, foi muito triste pra gente ter que voltar a comprar frutas e verduras na cidade, vocês nem imaginam”. A indústria da seca, em pleno 2016, continua a fazer vítimas.

O casal libertário reconhece que o meio rural não está isolado das teias da estrutura totalitária de dominação, vide o agro e o hidronegócio, e uma vez que, segundo Inácio, até mesmo a reforma agrária realizada pelo Estado quer levar a cabo o processo de aculturação campesina: “Ela quer estender a cidade para o campo, produzir o extermínio da nossa cultura”. Mesmo com todas as cruezas da realidade agrária, fincam o pé e reafirmam com convicção que de lá não se retiram. É lá aonde plantam, colhem, sonham. Voltar à cidade não é uma opção sequer cogitada. Sabem, no fundo da alma, como disse o jagunço Riobaldo, “que o sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar”. O campo… ainda pulsa!

Resgatar os saberes ancestrais

Agora, a gente vai viajar até a serra do Cipó, no cerrado mineiro, para o distrito de Lapinha da Serra, no município de Santana do Riacho. É lá, no sítio Entoá, onde mora o casal Christiane Netto, arte-educadora, aprendiz de raizeira e produtora de biocomésticos, e Gustavo Barhuch, professor de português e literatura da rede pública mineira. Decidiram fugir de Belo Horizonte (MG) em 2004, compraram um terreno e refugiaram-se na Lapinha, um local ermo, pouco habitado, à época sem água e sem luz, para terem um outro contato com a terra. Como diz Thoreau, em Walden – A vida nos bosques: “Para sugar todo o tutano da vida. Para aniquilar tudo o que não era vida e, para quando morrer, não descobrir que não vivi”. Construíram a casa na base de mutirões, com tijolos de terra e materiais que tinham sido descartados no lixo. Só depois, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre (RS), em 2005, descobriram que existia um nome ao que já vinham fazendo: permacultura.

Em 2006, criaram o Instituto de Permacultura EcoVida São Miguel, movimento autogestionário e anti-hieráquico que congrega diversas experiências de permacultura em Minas Gerais e promove cursos, vivências, programas de voluntariado e visitas guiadas nos sítios permacultores. Desde então, não pararam mais de pensar suas vidas permeadas o tempo todo pelas leis naturais e biodinâmicas dessas técnicas. Exploraram diversas formas possíveis de resgatar as sabedorias ancestrais de bioconstrução e relação harmoniosa com a natureza: pau-a-pique, adobe, taipa de pilão, hiperadobe, cobwood, tinta de terra, telhado vivo, fossa de bananeiras, banheiro seco, forno solar, fogão foguete, reboco natural, carpintaria com materiais de demolição… Trabalham também com plantas medicinais, produção de óleos essenciais (muitos doados à comunidade) e práticas integrativas e naturais de promoção de saúde (atendem à comunidade gratuitamente). De acordo com Chris, “a natureza nos mostra os padrões, as formas, os sistemas que funcionam naturalmente. Todo esse conhecimento ancestral é um patrimônio da humanidade. As construções com barro tradicionais e o conhecimento das plantas medicinais devem ser levados à frente e praticados cada vez mais, pois nos trazem esse empoderamento sobre nossa própria vida e a reconexão com a nossa natureza interior”. Ivânia, do Ciclovida, também afirmava que a sabedoria da terra é ancestral e esses saberes pertencem a todas as pessoas, não podem ser restritos a poucos grupos nem transformados em mercadoria.

Estive na Lapinha da Serra (MG) por dez dias, em um dos programas de voluntariado do Instituto EcoVida, convivendo e ajudando nas atividades da família, aprendendo com Chris e Gustavo, mas também com as pequenas Ana Rosa e Flora, filhas do casal. Lembro quando Ana Rosa, de 7 anos, me explicou muito claramente por que os bichos são mais inteligentes que os humanos: “Olha isso”, disse ela, apontando para o fogão, para a geladeira, para a estante de livros, para a pia de sua casa, “os bichos não precisam de nada disso para viver e mesmo assim são felizes”. A menininha, com uma frase absurdamente simples e verdadeira, tocou minha alma. A maneira horizontal de relação familiar, que integra com autonomia as crianças às atividades, reverbera na construção psicossocial das pequenas: “Em nossa casa dividimos igualmente as funções e ensinamos pra nossas filhas que todos somos responsáveis pelo lar”, diz Chris.

Numa das muitas conversas que tivemos em volta da mesa da cozinha, comendo um pequi do cerrado, perguntei sobre essa opção de construir boa parte da casa a partir de restos de materiais descartados nos lixões de Belo Horizonte. “A sociedade do lixo transforma a natureza em bens de consumo que servem apenas para dar às pessoas uma falsa sensação de felicidade, e essa felicidade vai pro lixo junto com o produto, que é descartável. Vivemos na sociedade do desperdício. Desperdiçamos tempo, desperdiçamos a natureza, descartamos pessoas como lixo”, exclama Chris. Para Gustavo, o modo de vida consumista nos centros urbanos é um grande problema ao tratamento dos resíduos sólidos que lidamos no dia a dia: “Você pode se tornar responsável pelo lixo que gera, reaproveitá-lo, transformá-lo e melhorar o lugar em que vive. Pois não existe jogar lixo fora. Afinal, não existe fora, continuamos todos no mesmo planeta. Temos que ter a consciência que o problema do lixo está ligado ao modelo de falsa felicidade baseado num consumismo insustentável”.

Durante a estadia com a família, depois de dias puxados de trabalho na roça, na bioconstrução, na carpintaria, etc., ia dormir muito cedo para os padrões urbanos: às 22 horas estava caindo de sono; algumas vezes, antes de me recolher na barraca, deitei de barriga para cima e olhos para o céu. Um baita ceuzão estrelado do sertão das Gerais! Conversei com a estrela d’alva, naquela linguagem muda que trazemos conosco. Ficava lá, respirando lentamente, mirando aquela infinitude. Sonhava ali, no mato, de papo para o ar, ouvindo a voz do silêncio e o estalinho das estrelas… O céu estrelado do sertão é magia e mistério, beleza e encantamento. Eu sentia n’alma que aquilo era “nós”, como ensinou o mestre Guimarães Rosa: “O sertão é dentro da gente!”

Cidade: por uma nova prática socioecológica

Os centros urbanos são espaços cada vez mais desumanizadores, repletos de distrações ilusórias (shoppings como carros-chefes) e locais-símbolos da miséria moral das sociedades modernas. Embora o campo também sofra com o processo de desumanização, é nas cidades que está a maior parte das contradições estruturais da vida contemporânea. Já discutimos com profundidade a questão urbana na reportagem da 4ª edição (veja aqui: Cidade para quem? Salve-se quem puder!). A complexidade de ação, (re)criação e transformação que os tecidos urbanos proporcionam aos corpos e mentes se hegemomiza, na sociedade do espetáculo, num duplo papel, como pontua Lefebvre em O Direito à Cidade: “lugar de consumo e consumo do lugar”. Cidades-mercadorias! Eis aí uma síntese da metrópole do século XXI.

No entanto, “onde estiver, seja lá como for, tenha fé porque até no lixão nasce flor”, exclama o Racionais MC’s em Vida Loka: parte I. Se Inácio, do Ciclovida, nos contava que a função real da reforma agrária, por trás dos discursos marqueteiros, é de aculturação campesina, ao levar as marcas da cidade para o campo, as próximas duas experiências que vamos mostrar fazem o caminho inverso: se propõem a subvertes as marcas citadinas numa ecologia de resistência. São os pinos redondos nos buracos quadrados, como escreveu Jack Kerouac.

A Floresta Urbana Sombra do Cajueiro é uma área de mata preservada de 2.500 m² dentro da Cidade dos Funcionários, um dos bairros de Fortaleza (CE) que mais sofre com o processo nocivo de especulação imobiliária. É uma ilha verdejante cercada de cimento e concreto por todos os lados, refúgio para fauna e flora abundantes dentro de um espaço urbano: já foram catalogadas lá mais de 50 espécies de aves, 15 de répteis e anfíbios, 32 espécies de fruteiras e inúmeras hortaliças, a depender da época. No local, moram quatro famílias, mas é uma delas que cuida das atividades desenvolvidas pelo espaço: a bióloga, bailarina e artista plástica Marcionília Pimentel e o educador Lucas Brito já realizaram diversos eventos sobre permacultura, meditação, parto normal, saneamento sustentável e receberam grupos de estudantes do IFCE de Crateús (CE) e da Escola Vila, da capital cearense, para falar a respeito do meio ambiente.

A Sombra do Cajueiro abre as portas também para outras pessoas que queiram facilitar atividades ao ar livre, em contato com a natureza: é o caso do professor de yoga Vinícius da Paz. De acordo com Lucas, “a ideia agora é oferecer outras atividades, como cursos de artesanato, bioconstrução, permacultura urbana e culinária natural. Estamos preparando atendimentos terapêuticos de autoconhecimento. Vamos iniciar com a tenda de suor (conhecida como temazcal) e futuramente iremos ampliar para reiki, florais, leitura de aura e ecoterapias diversas”.

As atividades da família e do espaço são todas desenvolvidas de forma autogestionária, e o pequeno Otto, de dois anos, participa dessa construção: ele ajuda o pai e a mãe nas atividades da horta, por exemplo. Para o educador, essa forma horizontal de propor a vida e as relações é “um modelo que tem por finalidade uma existência pacífica, progressiva e sustentável. Proporciona para cada indivíduo um maior grau de autonomia e liberdade, e só pode funcionar se todos entram dispostos a somar e a caminhar juntos”. Como toda floresta, todos os resíduos orgânicos produzidos por lá são reincorporados ao ecossistema. Segundo Lucas, “a própria concepção de lixo já é inadequada. Resíduos orgânicos podem ser revertidos em matéria orgânica. Os resíduos inorgânicos podem ser reciclados ou reutilizados. Em último caso, quando os resíduos não podem ser redirecionados, é importante buscar uma compactação máxima deles antes do envio aos aterros e lixões”.

Ainda em relação ao problema do “lixo” nas grandes cidades, conhecemos uma experiência inspiradora no Mondubim, bairro da zona oeste de Fortaleza. É lá onde fica a casa do Hugo Theophilo, analista de redes, que largou o emprego numa multinacional para virar jardineiro e padeiro. “O que eu faço aqui são tentativas de dar passos de libertação”. O que Hugo faz por lá? Bom, essa história começou quando ele conheceu o coletivo “Do meu lixo cuido eu”, uma iniciativa autogestionária e independente que está representada em seis estados brasileiros: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. O movimento busca disseminar as práticas de compostagem, reutilização e preciclagem. “A maior parte do que chamamos de lixo é, na verdade, nutriente, que poderia voltar facilmente para o ciclo da vida”, diz Hugo, representante do grupo em Fortaleza. Segundo ele, “lixo é o que foi sequestrado do ciclo da vida e impedido de voltar. Se a quase totalidade dos resíduos de uma sociedade é impedida de retornar à natureza, então basicamente se tem aí uma sociedade desequilibrada, insustentável. Cada vez mais as cidades, além de separarem os dois ciclos da vida (crescimento e decomposição), que na natureza aparecem juntos, privilegiam apenas o do crescimento em detrimento do de decomposição”.

As inquietações existenciais surgiram quando ele se deu conta de que quase todas as coisas que podia ver e pegar estavam mortas, não tinham vida, eram apenas mercadorias, que em pouquíssimo tempo estariam prontas para o descarte. Logo depois, sua companheira, Vanessa, engravidou. O pequeno Caio viria ao mundo. “O meu filho estava prestes a nascer e eu perdi o sono quando percebi que ele passaria a ingerir veneno dado por mim”, conta Hugo. Foi aí que ambos decidiram revolucionar suas vidas: mudaram os hábitos de alimentação e consumo, e transformaram a casa num espaço produtor de frutas, hortaliças, adubo, mel e pão – e puseram fim à emissão de lixo orgânico da cozinha, com a criação de galinhas no quintal. Estive na casa do Hugo e constatei um “milagre”. Se a Floresta Urbana é um mundo verde de 2.500 m², o jardim do padeiro se resume a dois pés de muro, que somados dão 7,2 m², mas produz cajarana anã, quiabo, macaxeira, tangerina, milho, banana maçã, joão-gomes, três variedades de manjericão, quatro espécies de hortelã, taioba, cebolinha, couve-manteiga, capim-santo, chambá, orégano, alecrim, pimenta biquinho, açafrão, moringa, tomate, alface, rúcula e coentro… Ufa! O milagre de plantar, colher, aprender-a-viver!

A experiência foi gerando frutos, para além das frutas e hortaliças. Hoje, o espaço recebe quinzenalmente pessoas interessadas em aprender jardinagem e agricultura urbana, a cuidar melhor dos resíduos sólidos, a fazer compostagem, e a mudar hábitos de consumo e alimentação. O mais rico de todo o processo é o seu efeito multiplicador: “As pessoas vêm, constatam a viabilidade de tudo, se inspiram e levam as ideias pra executarem em suas casas, nos seus entornos”. A Floresta Urbana e o pequeno jardim no Mondubim resistem em meio à selva de pedras, pautando suas ações ancorados num nova prática socioecológica. O mundo agradece!

A revolução urbana pedala de bicicleta

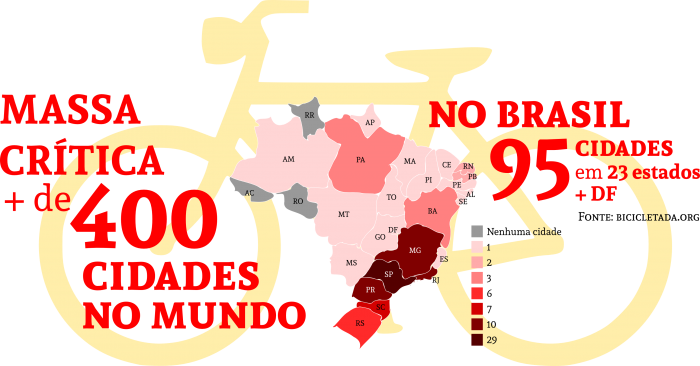

Agora, a gente vai dar um passeio de bicicleta. Ou quase isso. Vamos falar de duas experiências autogestionárias e marcadamente urbanas, que lançam mão do tema da mobilidade como combustível para lutar por uma outra sociedade: Massa Crítica e Ciclanas. A Massa Crítica é um movimento mundial que surgiu espontaneamente em São Francisco (EUA), em 1992, e entre suas principais características estão uma bicicletada por mês e a ausência de hierarquia e vínculos com partidos políticos ou outras organizações burocráticas. Surgiu como uma crítica à cultura do automóvel e hoje transcendeu a reflexão para diversos temas da sociedade contemporânea. Atualmente, está presente em mais de 400 cidades no mundo, 95 delas no Brasil (veja o infográfico abaixo), e em Fortaleza teve início no ano de 2006.

Não é fácil falar com algum representante do grupo na capital cearense. “Ninguém fala pelo Massa Crítica. Qualquer nota pública é construída e aprovada coletivamente”, disseram-nos, após mandarmos algumas perguntas via rede social. “O coletivo busca se organizar de forma horizontal, anônima e sem líderes. Todas as decisões são tomadas na assembleia antes de cada bicicletada. Todas(os) que estiverem presentes podem participar e decidir”, frisaram. Em Fortaleza, o grupo é responsável por intervenções em várias regiões da cidade, com ações diretas como pinturas de ciclofaixas e faixas de pedestres em diversas ruas e avenidas, criação de um parklet popular no Campo do América (área periférica da capital cearense), organização de uma bicicletada mensal e manifestações frequentes. É interessante notar que em quase todos os lugares aonde a Massa Crítica de Fortaleza pintou ciclofaixas, tempos depois a Prefeitura implementou-as oficialmente.

Com uma atuação semelhante, no que diz respeito à autogestão, à horizontalidade e à independência em relação a partidos políticos e outras organizações burocráticas, as Ciclanas, formado em março de 2015, é um movimento de mulheres que substituíram o carro pela bicicleta nas ruas e avenidas de Fortaleza e, consequentemente, lutam pelo direito à mobilidade urbana, permeando a linha de ação com problematizações críticas sobre os direitos das mulheres e a estrutura social. “Com as Ciclanas, e pedalando na cidade, foi que entendi melhor as palavras empoderamento e coletivo”, diz a artista visual Ceci Shiki. Para ela, na forma como o grupo está estruturado, “sempre há um partilhar de dúvidas, soluções, caminhos. Somos um coletivo que tenta ser horizontal em sua organização e atuação. Dentro do grupo qualquer mulher pode propor uma oficina ou alguma ação. A também artista Aspásia Mariana vai ao encontro das palavras de Ceci: “A organização é orgânica, vai de acordo com as demandas, vontades e desejos. A não conexão com partidos potencializa nossa autonomia e militância na luta da mulher e da bicicleta”. Em pouco mais de um ano de atuação, as Ciclanas já organizaram debates que discutiram a luta da mulher através e na utilização da bicicleta; sobre os direitos e deveres das(os) ciclistas urbanas(os), motoristas e pedestres; cicloviagens; oficinas de mecânica, stencil e costura; aulas de alongamento e postura corporal; cinedebates; ações diretas; participação no programa Percursos Urbanos; colaboração com outros grupos de mobilidade urbana; pedaladas etc.

Os coletivos Massa Crítica e Ciclanas mostram que a ação direta, o “faça você mesma(o)”, é uma das saídas para o anestesiamento psicossocial da contemporaneidade. Ao se configurarem de maneira autogestionária e horizontal, sem vínculos partidários e burocráticos, não têm que esperar pela política tradicional, não entregam aos(às) políticos(as), por procuração eleitoral (voto), o papel de agentes político-sociais do mundo onde vivem. Agem hoje, vivem a política do cotidiano, na práxis transformadora do dia a dia, sem apego às arcaicas formas de representação baseadas no poder e na hierarquia (presente nos partidos, sindicatos, igrejas e outras organizações burocráticas de coação psíquica). Em resumo, pedalam caminhos de redenção para as metrópoles e práticas de liberdade para as pessoas.

“Para mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer”

A partir das últimas décadas do século XIX, nas nações europeias, a medicina começou a levar os partos, antes majoritariamente domiciliares, para os hospitais. Hoje, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 84% dos partos realizados na rede privada no Brasil são cesáreas. No Sistema Único de Saúde (SUS), esse índice cai para 40%, mas ainda continua muito acima da taxa entre 10% e 15% recomendada pela OMS. O Brasil é o país com o maior número percentual de cesáreas no mundo, com 57% dos nascimentos sendo realizados através desse procedimento cirúrgico invasivo e antinatural. Com o intento de diminuir essa taxa, no ano passado, a Agência Nacional de Saúde (ANS) estabeleceu regras para as operadoras de planos a fim de estimular o parto natural.

Para a bióloga e doula Liana Queiroz, o parto humanizado é uma maneira de resgatar a natureza sagrada do nascimento e, à medida que a mãe é totalmente atuante nessa parição, empoderá-la enquanto ser que gera outra vida. De acordo com ela, quando os hospitais abarcaram a tarefa de trazer as pessoas ao mundo, mecanizando o processo, a parteira foi substituída pelo(a) médico(a) e a doula, que “é como se fosse aquela vizinha e amiga que dava o suporte no processo de parto”, desapareceu. O filme O Renascimento do Parto, de Érica de Paula e Eduardo Chauvet, aborda essa questão de maneira aprofundada.

A artesã Bruna Ianara, de 23 anos, e o professor e músico Renan Rebouças, de 27, tiveram a pequena Inaê, de 1 ano, em casa, na companhia de Liana e enfermeiras obstetras. Bruna comenta que o trabalho de parto durou 10 horas, e proporcionou-lhe um “renascimento”. “Foi muito forte, muito intenso; é pura emoção, intuição, consciência corporal…”, relembra, afagando com carinho a filha, que se lança em caras e bocas para mim, fazendo graça. Renan ressalta que o homem pode se entregar à experiência também, e vivê-la com intensidade: “Eu entrei em trabalho de parto junto com a Bruna, as funções são complementares, gritava junto com ela, não parei um minuto durante o trabalho, e aparei a Inaê”.

À primeira vista, falar sobre parto humanizado pode parecer destoante de tudo o que vínhamos discutindo ao longo da reportagem. Mas, definitivamente, não é. Não à toa o obstetra francês Michel Odent, um dos defensores mundiais do parto domiciliar, disse que “para mudar o mundo, é preciso primeiro mudar a forma de nascer”. A epidemia de cesáreas em todo o planeta tem indissociável relação com o homo urbanus e seu modo de vida em crescente dessincronia com as leis da natureza. Essa espécie urbanoide tenta acelerar a noção de tempo-espaço de diversas formas, busca dissimular, com procedimentos cirúrgicos e entorpecimentos an

estésicos, as dores existenciais da vida, estas sem as quais não aprendemos-a-viver. O parto humanizado é um ato de coragem e empoderamento, é a Vida prenhe de sentido, nos ensinando na prática aquilo que ela manifesta de mais essencial, seu sagrado mistério de nascer e morrer. “Quando a mulher pare naturalmente, morre ali uma mulher e nasce outra”, exclama Bruna.

Nos caminhos da autogestão

Em 1971, o filósofo e livre-pensador austríaco Ivan Illich publicou sua obra clássica Sociedade sem escolas,na qual, entre severas críticas ao modelo escolar, afirmava que os indivíduos de “mentalidade escolarizada” estão acorrentados a uma lógica sacrificial marcada por rotinização e movimentos automáticos. O sociólogo francês Pierre Bourdieu sublinha, em Os excluídos do interior, que o sistema escolar se sustenta à base de dissimulação, uma vez que sua tática de controle e garantia de privilégios é camuflada por uma fictícia e apenas aparente “democratização da educação”. É nesse sentido que o pensador francês alerta que estudantes, que já perceberam essa farsa, mantêm com a escola uma relação de resignação desencantada.

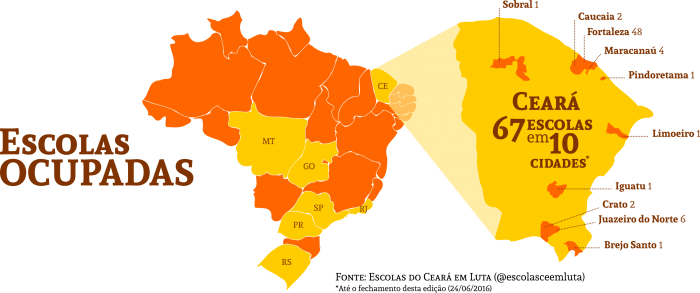

Entretanto, as recentes ocupações de escolas encampadas por secundaristas em alguns estados do Brasil, notadamente Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo mostram que a resignação e os movimentos automáticos deram lugar à ação política direta. Fui a algumas escolas em Fortaleza conversar e me solidarizar com as(os) ocupantes. Me disseram que não aceitam mais que as coisas sejam empurradas de cima para baixo pela gestão sem nenhum diálogo, e que estão vivendo na prática o que é organizar-se para desorganizar, como cantou Chico Science. A forma horizontal e anti-hierárquica de organização que a grande maioria das escolas ocupadas optou é também uma maneira de dizer que os métodos tradicionais de “fazer política” (com partidos, líderes cristalizados, “entidades” estudantis etc.) não mais interessam a essa juventude corajosa. As meninas e meninos que ocupam as escolas metamorfosearam-se em professoras e professores que nos ensinam sobre construir um mundo novo. São um bálsamo de esperança em meio às desilusões da realidade política e um molotov poderoso que nos chacoalha das “zonas de conforto”. Queimam como fogos de artifício pela noite (para usar as palavras de Kerouac), e subvertem os discursos engravatados. São as netas e netos do Maio de 1968 reatualizando-o em 2016!

Retornando a Illich, ele foi o primeiro intelectual do Ocidente a defender uma proposta radical: o fim das escolas, desenvolvendo conceitos como o de autoaprendizagem em permanente diálogo com o mundo social e de “estruturas relacionais em teia”, ou seja, uma rede espraiada e interrelacional de trocas de saberes independente dos métodos escolares. À época, foi considerado por muitas correntes políticas, tanto à esquerda como à direita, um utópico sem fundamento. Hoje, 45 anos após Sociedade sem escolas, experiências de desescolarização em todo o mundo mostram que Illich foi, sim, um utópico à frente do seu tempo, e que as utopias existem para que não deixemos de caminhar, como escreveu Galeano.

A doula e bióloga Liana Queiroz, mãe da Nalu, de 5 anos, relutou muito em colocar a pequena na escola. “Não vejo nenhuma que tenha saído desse paradigma de padrões e rotinas. Não enxergam a singularidade da criança”, critica. No entanto, mesmo com resistência, a coerção social foi maior e ela teve a contragostoque matricular Nalu na escola da Universidade Federal do Ceará (UFC). “O pior é que a gente gasta nossa melhor hora pra trabalhar e quando chegamos em casa os filhos só têm nossos cacos”, desabafa Liana. Já a atriz e cineasta francesa Clara Bellar teve a oportunidade de fazer diferente. Na produção do filme Ser e vir a ser, no qual ela conviveu durante dois anos na França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, com famílias que optaram pela não escolarização das suas crianças, Clara embarcou na ideia e desescolarizou o filho ainda durante a filmagem.

No Brasil, a ex-bailarina e educadora Ana Thomaz é uma reconhecida porta-voz do processo de desescolarização. Aos 13 anos, seu filho Gutto pediu para sair da escola. Após um susto inicial, Ana decidiu experimentar a vontade dele, e ambos passaram a trocar conhecimentos em casa. O garoto cresceu e hoje, aos 22 anos, é ilusionista, com apresentações na Inglaterra, Argentina, Chile, México e Guatemala. A partir daquela decisão, um mundo de novas possibilidades abriu-se para a educadora. As outras duas filhas, que vieram depois em partos domiciliares, nunca foram à escola. Ela conta tudo isso e mais coisas importantes no documentário O que aprendi com a desescolarização, de Luiza de Castro, e também no seu blog, o Vida Ativa.

Quase dez anos após o pedido de Gutto, Ana está convicta de que a desescolarização, que ela também chama de “desmassificação” ou “descolonização”, é um processo vivificante, que nos esvazia de condicionamentos, crenças e dogmas sociais adoecedores e limitantes à nossa própria liberdade. Batemos um papo com ela para entender mais sobre tudo isso.

Ana Thomaz, educadora: “O ser humano tem todas as possibilidades de se autogerir”

O que é a desescolarização?

Estamos cheios de crenças, que foram sendo colocadas ao longo de nossa escolarização. Chegou o momento de esvaziar, de reestruturação, de recomeçar a construir a partir de outras bases, de outros princípios, de outros valores. Na desescolarização é preciso desapegar das crenças que impedem as transformações e os movimentos naturais da vida. Tirar as crianças da escola, ou ensiná-las em casa, não garante nada, pois os pais e a sociedade também estão escolarizados e repetirão o papel da escola. A desescolarização é tirar a escola de dentro de nós, desapegar das crenças e abrir espaço para o movimento e a criação.

Como a desescolarização pode transformar a sociedade?

Quando desinvestimos nas crenças, surge um outro modo de pensar, sentir e agir na vida. Assim, paramos de sustentar esse modelo e nos abrimos para a criação de uma vida mais conectada à natureza humana. Deixamos de ter a ilusão de que esse modo de viver é o único e nos tornamos responsáveis por uma vida mais plena e alinhada a nossos propósitos e desígnios.

O que é atualmente a escola?

Cada vez menos sei o que é a escola, pois estou muito distante dela, mas ontem mesmo alguns professores vieram conversar comigo, pois estavam muito descontentes com o ensino formal e descreviam cenas realmente tristes. Porém, esses professores estão tão escolarizados que o máximo aonde chegam é na angústia e na reclamação, não conseguem enxergar na ação. Por isso, a mudança precisa começar em cada um de nós e não na reforma de um sistema, senão não sairemos do mesmo lugar.

Além da desescolarização, que outras iniciativas sociais podem ser tomadas para transformar a sociedade?

Além de tirar a escola de dentro de nós, podemos tirar também a institucionalização e tudo mais que nos determinam de fora. Reconhecer a legitimidade do ser humano, a nossa incondicionalidade e nos reconectarmos com o que sustenta a biologia humana, o amor. Amor é a capacidade de aceitar incondicionalmente a própria existência e a existência do outro. Para isso, precisamos desinvestir muitas crenças que mantêm nossas mentes cheias e estagnadas, e gerar uma relação de criação e fluxo com a vida.

Qual sua opinião sobre a autogestão de nossas vidas cotidianas?

O ser humano tem todas as possibilidades de se autogerir. Biologicamente, somos seres autopoieticos (teoria desenvolvida pelos biólogos e filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana), isso quer dizer, nos construímos a nós mesmos constantemente em relação, e isso é muito diferente da gestão que reproduz o mesmo sistema hierárquico com o pensamento de escassez, nas relações baseadas no julgamento, na comparação, na competição, nas quais fomos treinados. A autogestão é um processo que se inicia em cada um de nós, por isso é possível começar agora e assim teremos tempo de ver isso refletido na nossa sociedade.

“Nós por Nós”: A Senzala subverte a Casa-Grande

No processo de transmutação para um novo mundo, nada é tão imprescindível quanto a força coletiva da população marginalizada dos grandes centros urbanos. Estas pessoas que, mais do que quaisquer outras, enfrentam diariamente na pele e na alma opressões históricas são o molotov indispensável para um devir de transformação social possível.

Há 16 anos frequento costumeiramente favelas em Fortaleza (principalmente a Vila Cazumba e o Tancredo Neves, na zonal sul da cidade), não para desenvolver projetos sociais salvacionistas, mas para, vivendo as contradições da existência, apre(e)nder na prática a luta de classes. Nessas quase duas décadas de convivência com moradoras e moradores estigmatizadas(os), construí uma diversificada rede de sociabilidades de relação direta ou indireta, seja pelo comércio varejista de entorpecentes ilegais, pelo lazer recreativo em casas de show de funk, rap e “forró da favela”, pelas gangues de pichação, pelo futebol de subúrbio, ou pelos movimentos de torcidas organizadas. Não tenho a pretensão malinowskiana de pensar, agir e sentir espiritualmente como essas pessoas – muitas delas amigas de longa data -, uma vez que não sofro as mesmas tensões e opressões socioexistenciais, mas me junto a elas empaticamente, em carne e sangue, para tentar, à maneira como propôs o antropólogo estadunidense Clifford Geertz, compreender suas ferramentas simbólicas de representação (imagens, comportamentos, palavras, códigos, etc.). Aliás, para ser bem sincero, não sabia cargas d’água de antropologia ou de Geertz quando aos 15 anos comecei a andar no Tancredo Neves e na Vila Cazumba. Para mim, a prática sempre foi mais importante do que a teoria. É nesse sentido que sinto uma profunda empatia afetiva quando percebo a periferia unindo-se para ir à luta por direitos.

De acordo com estatísticas do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 58.559 pessoas morreram no Brasil em 2014 de forma violenta. Fortaleza tem o maior índice de homicídios de adolescentes, segundo analisou uma pesquisa do Observatório das Favelas, organização do Rio de Janeiro (RJ). Dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) relatam que em 2015 houve 4.019 assassinatos na capital cearense, redundando numa média absurda de 12 homicídios por dia. Essas mortes estão ocorrendo majoritariamente nas periferias. Na estatística do Anuário, a polícia mata seis pessoas por dia no país. As favelas no Brasil hoje são verdadeiros campos de extermínio, como muito bem retratou o grupo de rap Facção Central, em São Paulo: Auschwitz Versão Brasileira; espaços sociais criminalizados nos quais matar e morrer são faces da mesma moeda. Ao longo dos anos, muitos amigos, que não dá mais para contar nos dedos, morreram por conta desse banho de sangue doentio. Este quadro social violento é o rosto visível e eloquente do cruzamento nocivo entre sociedade do consumo e exclusão social.

Na madrugada do dia 12 de novembro de 2015, Fortaleza viveu momentos de terror: 11 jovens foram mortos e outros sete ficaram feridos em um mesmo bairro no intervalo de poucas horas. 38 policiais (entre civis e militares) foram indiciados à Justiça como diretamente responsáveis pelos crimes. A tragédia, que ficou conhecida como Chacina da Messejana, ainda está muito viva na mente do João (nome fictício), de 23 anos, morador da Mangueira, comunidade que teve cinco jovens assassinados no episódio sangrento. “Isso que aconteceu foi um tapa de realidade na nossa cara, pra gente tomar vergonha e ir pra luta, né?”, disse ele, com olhar vívido. O jovem, que perdeu dois amigos no morticínio, se juntou com mais moradoras(es) da Grande Messejana e então organizaram o coletivo Voz e Vez das Comunidades, que em poucos meses já realizou diversas ações, como manifestações que paralisaram a CE-040 (uma das principais rodovias que liga Fortaleza ao litoral leste do Estado), ações culturais (encontros musicais, esportivos e saraus) e, em parceria com os coletivos Zóio e Nigéria, produziram o documentário Onze: A maior chacina da história do Ceará, que denuncia e explica, a partir de relatos de pessoas que presenciaram as mortes, como ocorreu a matança. O Voz e Vez das Comunidades não tem ligação com nenhum partido político ou instituição governamental, tampouco hierarquia de cargos e funções. “Aqui, todo mundo tem seu ponto de vista e pode falar o que quiser”, enfatiza Carlos (nome fictício), 21 anos.

No mesmo dia, na praça do Liceu na Messejana, conversei com o rapper e professor de História da rede pública cearense, Moita Brava, de 32 anos, integrante do Movimento Hip Hop – Nós por Nós, composto por jovens das comunidades Barroso II, Jardim União e Jangurussu, zona sul de Fortaleza. “Por meio do rap, queremos dar voz a quem não tem voz. A palavra é resistência, pois o povo negro historicamente resistiu pela arte, pelo samba, pelo reggae, pelas religiões afro, pelo hip hop”, contextualiza ele, com vibração no falar. O movimento é autogestionário e anticapitalista, sem hierarquia ou líderes, e não possui vínculo com partidos ou outras organizações burocráticas. “Apesar dos integrantes poderem se associar a um partido, o partido não pode intervir no movimento e nem um membro nosso pode se candidatar, por exemplo”, relata o professor. Desde 2009, o Nós por Nós promove debates em escolas públicas sobre questões sociais, realiza saraus, eventos de hip hop e mais recentemente nos últimos anos, junto com outros grupos, constrói e organiza a Marcha da Periferia em Fortaleza.

A resistência periférica se espalha

Quem também organiza a Marcha da Periferia na capital cearense é o Quilombo Raça e Classe, movimento nacional fundado em 2008 e no Ceará em 2015, que também atua em manifestações, piquetes, e realiza seminários de formação política. A professora de língua portuguesa e artes da rede estadual cearense, Lara Borges, uma das integrantes, diz que o grupo é “um coletivo aberto, independente de organizações partidárias e as decisões são tomadas de forma democrática, em nossos fóruns de discussão”. Segundo Lara, “a periferia reúne as principais vítimas da desigualdade social no nosso país, é nela que vivem os sujeitos da mudança. Os trabalhadores moram na periferia, os operários que constroem toda a riqueza vivem na periferia, e a classe trabalhadora do Brasil é negra. Ou seja, o caminho é o da organização dos explorados e oprimidos a nível mundial”.

Foi também na periferia da capital cearense que nasceu o Coletivo Zóio, formado por jovens sonhadoras(es) em junho de 2015, após um curso de fotografia ministrado por José Albano no Centro Urbano de Cultura, Arte e Esporte (CUCA) do Mondubim, zona oeste de Fortaleza. Desde então, desenvolvem formações políticas e ensaios fotográficos em comunidades, e gravaram, junto com os coletivos Nigéria e Voz e Vez das Comunidades, o curta-metragem Onze, sobre a Chacina da Messejana. “Não temos vínculo com partidos políticos porque não temos interesses eleitoreiros e o nosso foco é a emancipação da periferia e do seu povo. A autogestão é uma das nossas principais bases, é a nossa única saída. Acreditamos que cada tarefa e função desenvolvidas são importantes para a manutenção do coletivo, por isso não temos hierarquia”, disseram. Para o Zóio, as pessoas das favelas são as grandes protagonistas das mudanças sociais, pois “é a periferia que sente de forma mais intensa a desigualdade social nas suas mais diferenciadas instâncias. Acreditamos que a união do povo para a luta é a saída para um novo mundo”.

Saindo da zona oeste e voltando à periferia da zona sul de Fortaleza, há um projeto lindo sendo desenvolvido desde 2007, no Conjunto Palmeiras, bairro com o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na capital cearense (0,11 numa escala de 0 a 1): a Cia Bate Palmas é uma banda musical formada por jovens de lá, e, além de apresentações em todo o Estado e formação musical para a comunidade, realiza saraus, grupos de estudos, formações, escambos e encontros dos projetos idealizados pela companhia, tudo totalmente gratuito. Para a integrante Kassia Oliveira, a autogestão “é a melhor forma de se trabalhar, pois não precisamos de patrão, temos os mesmos direitos e deveres e todos participam de forma direta nos projetos realizados, na manutenção da casa e nos demais afazeres”. Bonito de ver!

Brisas de um mundo novo que sopram da praia

Partindo agora para a zona leste de Fortaleza, visitamos duas experiências de resistência e autonomia. A primeira parada é no Serviluz, mais especificamente na comunidade do Titanzinho. O mar quebrava em ondas esverdeadas, e sua brisa era abafada pelo calor do início da tarde. Pessoas simpáticas nos olhavam com sinceridade. Foi lá que brotou, há nove meses, o Servilost, um movimento de jovens que se comprometem em “intervir na comunidade, nos aspectos cultural, social e ambiental”, diz o grafiteiro Spote, 27 anos. De lá para cá, já realizaram eventos culturais, como saraus e reggaes, mutirões de limpeza na praia do Titanzinho e no Farol do Serviluz (tombado como patrimônio histórico desde 1983, mas que vivia sob total abandono), e de pinturas das fachadas das casas, oficina de artesanato de brinquedos com materiais recicláveis, aulas práticas de parkour nas escadas do Farol, e estão continuamente trocando ideias que contribuam para o empoderamento das pessoas da comunidade. Segundo Spote, “a gente percebe de geração em geração que é um descaso que os governantes têm com a gente, não dá mais pra esperar por ninguém, é nós por nós mesmo”. O coletivo não tem ligação com nenhum partido e nenhuma outra organização burocrática. Pergunto a ele se praticam a autogestão. Depois de pensar um pouco, responde com franqueza: “Nem sei o que é autogestão”, para depois falar da maneira autônoma como se organizam. Instantaneamente refleti, e deparei com a beleza da vida prática, do fazer acontecer, para além da teoria. “Mesmo sem conhecer esse nome esquisito, autogestão é o que vocês já realizam aqui Spote, vocês não esperam por ninguém para fazer as coisas, são donos das suas vidas, sabem do que são capazes, vão lá e fazem!”, disse-lhe, ainda internamente em rebuliço.

Nossa próxima parada é na comunidade Raízes da Praia, uma ocupação na Praia do Futuro que reúne 84 famílias desde julho de 2009. De acordo com seu Francisco Assis da Silva, 55 anos, morador desde o primeiro dia da ocupação, “o terreno nunca teve função, vivia abandonado há bem 20 anos. Foi só a gente ocupar que num instante apareceu o dono; os caras (capangas) chegaram aqui tudo armado”. A comunidade não tem saneamento básico, e o esgoto escoa por um pequeno córrego que passa na frente das casas. Meninas e meninos brincavam próximo, alegres, com anticorpos resistentes às mazelas da negligência social. Boa parte dos oito lotes que compõem o terreno é da família Otoch, grupo empresarial que acumula muitos imóveis e outras propriedades na cidade. Outra pequena parcela da família Diogo. Para Ju, 35 anos, também moradora da comunidade desde o início, “isso é ambição de quem tem mais poder, quem tá lá em cima não olha pra quem tá lá embaixo”, diz, numa clara demonstração sábia de quem vive na prática a luta de classes. Segundo ela, os sucessivos governos negligenciam a regularização fundiária daquela comunidade, e as pessoas continuam vivendo a angústia de a qualquer momento serem removidas: “Uma gestão empurra pra outra, e terminam sem fazer nada”. Seu Francisco Assis corrobora: “É uma falta de vontade da prefeitura, não acredito que ela não tenha recursos pra resolver nossa situação aqui. Não liga pras pessoas pobres”. A luta pelo direito à cidade e pelo direito à terra é o que move as pessoas no Raízes da Praia: “A terra é um direito nosso, de todos(as), tem que ser distribuída”, desabafa seu Francisco. O genial Patativa do Assaré cantou essa verdade em A terra dos posseiros de Deus: “Esta terra é desmedida, e devia ser comum, devia ser repartida, um taco pra cada um, mode morar sossegado”. Ave poesia, asas de luta!

“Aqui, é muito comum você conhecer alguém que foi preso ou já foi morto. Tenho vários amigos que já morreram”, me disse Alberlan Neto, 30 anos, morador do Titanzinho. O poder público, que praticamente só chega às periferias com a função de repressão e controle social, é responsável direto pelas mortes e pelo encarceramento em massa desumano (vide as condições degradantes nos presídios superlotados). Mas talvez não imagine que, alheias aos seus métodos de coerção, surgem resistências irrefreáveis. O sociólogo inglês Anthony Giddens teorizou acerca da dialética do controle, na qual toda forma de controle social, ao mesmo tempo em que restringe ou nega modos de atuação, abre a contragosto outras possibilidades de ação. Falando sem rodeios: o controle, como contrapartida indesejável, vai sempre promover estratégias para fugir dele. Quem também teoriza sobre esse aspecto é o historiador e sociólogo francês Michel de Certeau, quando sublinhas acerca das táticas, astúcias e criatividades das pessoas em seu cotidiano que escapam ao controle e à disciplina impostos pelas estruturais sociais (governos, leis, etc.). São as linhas de fuga, das quais fala Deleuze. É isso o que fazem todas essas experiências autogestionárias na periferia que acabamos de ver, sem provavelmente nunca terem lido Giddens, Certeau ou Deleuze: a experiência da vida mostra que a prática está sempre à frente da teoria. São mentes e corações vivificantes, que conjugam os verbos resistir e autogerir-se na primeira pessoa do plural: nós resistimos e nos autogerimos! Buscam a liberdade, não como um elemento dado por outras pessoas, mas construído diariamente por elas mesmas, em comunhão. Que nos sirvam de inspiração!

Democracia representativa e burguesia: uma relação de cumplicidade

A História é uma ferramenta de contextualização da qual não podemos prescindir. É ela quem confirma o atual quadro político como um modelo burguês. O arquétipo do Estado-Nação “democrático” moderno foi gerado sob ideais iluministas a partir da segunda metade do século XVIII. Sob o lema de “liberdade, igualdade e fraternidade”, a burguesia francesa, para ficar em um exemplo clássico, usou as classes artesã e operária ao longo do processo rebelde para depois descartá-las, uma vez que de fato ela queria tirar a dinastia real e a nobreza do poder, para então assumi-lo. O “liberdade, igualdade e fraternidade” da Revolução Francesa e, consequentemente, das democracias representativas é seletivo porque não é para todas, mas apenas para a classe que vai comandar esse novo Estado-Nação. Essa é, de forma bem resumida, a gênese das atuais democracias representativas, que desde então variam circunstancialmente no tempo-espaço, mas mantêm sua “base genealógica” intocável. Elas não têm solução, pois, ao serem constituídas para a dominação de uma classe, a esta vão servir. No frigir dos ovos, a burguesia é o superego da democracia representativa, e diz o que todas(os) devem fazer e obedecer.

Enfim, desenhando com palavras para ser bem claro: a democracia representativa é uma invenção burguesa por excelência. E nunca poderemos transformar a sociedade a partir de práticas, estratégias, valores e ferramentas de controle desse modelo político. A sua famosa máxima de que “todos são iguais perante a lei” é uma grande mentira muito bem engendrada. O “Estado Democrático de Direito” não é “democrático”, muito menos de “direito”. No Brasil, as duas correntes políticas que hoje se digladiam visam somente à manutenção ou à tomada do poder. Bourdieu comenta que estas aparentes polarizações ideológicas são na verdade dissimulações sustentadas pela retórica, uma vez que são sempre os de cima lutando por mais capital político e econômico. Guy Debord, no clássico A sociedade do espetáculo, vai dizer que “sob as oposições espetaculares esconde-se a unidade da miséria. A contradição oficial se apresenta como a luta de poderes que são partes da unidade real”. Nada mais parecido com o quadro político brasileiro hoje, né? O golpe? O golpe já foi dado desde que nos fizeram crer que esse modelo de democracia garante a liberdade. O mestre Eduardo Galeano mostrou sua sagacidade nesse aforismo: “A liberdade de eleição permite que você escolha o molho com o qual será devorado”. Errico Malatesta afirmava que “a melhor maneira de sujeitar um povo consiste em lhe dar a ilusão de que participa de decisões”. Não posso me furtar a lançar mão de uma célebre (e clichê) citação de Aldous Huxley: “A ditadura perfeita terá a aparência da democracia, uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão”.

Ou seja, em contraposição à verborragia discursiva dos palanques e tribunas, nesse sistema de governo (como também nos sistemas fascistas, ditatoriais, monárquicos, etc.), o que predomina é o arbítrio e a violação aos direitos humanos, e quem mais sofre suas consequências são as populações socioeconomicamente vulneráveis: indígenas, quilombolas, periféricas, ribeirinhas, comunidades pescadoras, imigrantes, etc. Quando defendemos a democracia, é isso mesmo o que queremos defender? A vida é inesgotável e por isso infinitas são suas possibilidades. Então, por que esse apego tão arraigado às carcomidas ortodoxias teórico-ideológicas? Por que essa entrega à submissão representativa? Por que insistimos tanto nas velhas técnicas e práticas de representação político-social criadas pela burguesia, como se as formas de práxis e ação históricas fossem intransformáveis? Thoreau, em A desobediência civil, de 1849, lançava a seguinte reflexão: “Será a democracia o último desenvolvimento possível em matéria de governo? Não será possível dar um passo mais além no sentido do reconhecimento e da organização dos direitos humanos?” De lá para cá, infelizmente ainda não demos esse passo à frente.

Nas paredes da Universidade Estadual do Ceará (UECE), há uma pichação contundente: “Viver não cabe no Lattes”. Readaptando-a, diria que viver não cabe numa democracia representativa (como também num regime fascista, numa ditadura, numa monarquia, etc.) porque ao ceder a outros(as) – leia-se “políticos(as) profissionais” – nossa representação, abrimos mão de nós mesmos(as), de exercer a nossa autonomia; entregamos, por procuração eleitoral, os rumos de nossa vida a outros(as). Em resumo, um mundo novo não será gerado jogando o jogo da democracia representativa: eleições, partidos, sistema político, barganhas eleitoreiras, etc. É imprescindível que joguemos na lata de lixo da História todas essas engrenagens ilusórias, que desconstruamos essa visão messiânica e paternalista de que um partido ou um(a) político(a) vai nos conduzir rumo à “salvação”. Essa é uma concepção dogmática (por vezes, religiosa) do que é política. Já escrevemos em outras oportunidades sobre este assunto, aqui (1), aqui (2) e aqui (3).

Voar rumo à liberdade

Para sermos livres, não há respostas prontas em cartilhas ou em programas de como fazer. Cada pessoa é apta a tomar as rédeas desse processo consigo mesma. Algumas relações sociais podem auxiliar na caminhada rumo à liberdade, uma vez que fogem do autoritarismo, da representatividade privilegiada, da hierarquia, do centralismo, da burocracia e do partidarismo/sectarismo (aqui entendido como aquilo que parte, que separa). Estas relações podem ser tentadas em qualquer ação cotidiana, seja nas famílias, nas interações de amizade e afetivo-amorosas (casamentos, namoros, “ficas”, etc.), nas escolas, nas comunidades, nos coletivos e movimentos sociais, enfim, na vida em geral.

a) Horizontalidade

Nesta relação social, não há hierarquias nem existem chefes ou líderes com privilégios que decidem por todo o grupo. Pelo contrário, as decisões são tomadas coletivamente (em assembleias, nos casos de grupos sociais maiores), nas quais todas e todos têm iguais direitos a defender suas posições. As tarefas são divididas de modo que nenhuma se estabeleça como mais importante ou superior a outra. Ninguém manda em ninguém. Todo mundo se ajuda, em livre cooperação. Horizontalidade é a humildade de construir igualitariamente com outras pessoas – e não, hierarquicamente, se arvorar representante ou líder delas.

b) Descentralização

Aqui, não há um “diretório central”, uma “entidade” ou um “líder” que centralize as decisões. As representações personificadas ou “lideranças” devem ser sempre sem privilégios, transitórias e efêmeras; surgem espontaneamente no grupo (ou na relação) para resolver uma questão específica ou desempenhar determinada função (nem mais nem menos importante que as outras) e logo depois devem ser naturalmente descartadas enquanto lideranças (ou representantes). A relação descentralizada sem lideranças cristalizadas (fixas) permite maior dinamismo de ação e uma distribuição equilibrada de poderes. Nela, as possibilidades de criação e manutenção de direitos são mais presentes, pois todas as pessoas se autorrepresentam.

c) Autonomia

Autonomia é reconhecer-se como potencialmente livre e capaz de lutar por uma sociedade justa, sem preconceitos e opressões. É pensar livremente (sem se deixar influenciar pelos padrões e “modas” dominantes). É ter controle sobre si mesma(o). É ter consciência de que, para mudar o mundo ou relações de opressão, não é necessário um representante, um(a) líder com privilégios ou um “político(a) profissional”, mas sim pessoas autônomas que queiram construir juntas, em solidariedade orgânica, em formato de mutirão.

d) Autogestão

O ser humano, após a fase inicial de sua vida social (infância e pré-adolescência), tem todas as capacidades naturais para autogerir-se. Naturais porque são dadas pela Natureza. É não há nenhum exagero nessa frase. Nosso corpo autogere-se desde que basicamente se estrutura: as células se autorregulam coletivamente e as reações químicas dos órgãos em relação uns com os outros são mutuamente cooperativas. A autogestão está em nós! Ela é irmã da autonomia, porque também tem consciência da capacidade de ser livre e de construir em mutualidade, em cooperação solidária. Autogestão é não mandar nem ser mandada(o). É colaborar livre e horizontalmente para fazer aquilo que temos de fazer: caminhar em sincronia com as leis naturais da Vida: cooperação, amor, justiça, igualdade, fraternidade…

Devir-mundo novo

Quando eu olho para a sociedade hoje e vejo toda a barbárie reinante, fortifico-me no que aprendi com o jagunço Riobaldo, em Grande Sertão: Veredas: “O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando… o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”. Não há saídas prontas, estanques, permanentes para a Vida, por isso é preciso estar de alma aberta às suas infinitas possibilidades de semear o novo. Assim, as experiências retratadas nessa reportagem tentam e perseveram no sentido de criar novas formas de ação no mundo (sem a mediação por hierarquias ou burocracias), de sonhar e agir para que venha à tona essa nova sociedade. Todas as pessoas, grupos e movimentos mostrados aqui, em que pese as diferenças de ação, almejam a liberdade e sabem que, apesar de não sentirem seu gosto totalmente, enamoram-se de seu aroma e caminham na vereda da esperança, rumo ao vazio das descobertas, porque, como disse Dostoiévski, “o vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas” e “para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio”. O vazio abre clareiras, como sublinhou Certeau.

Todas as vezes que penso em desesperançar, lembro das crianças do Lagamar, em Fortaleza, brincando e ensinando a viver em meio à enchente que invadia suas casas; e dos beija-flores que vêm bicar as papoulas aqui no jardim; recordo dos olhos de nuvens (é quando enxergamos mais longe) da Ivânia, do Ciclovida, falando de autogestão; e do sorriso radiante do seu Zé, do Brotando Emancipação, quando apanhou da horta a grande melancia. Mentalizo o seu Francisco Assis, do Raízes da Praia, e sua firmeza de espírito ao dizer que vai lutar até o fim por um pedaço de chão; lembro da menina Ana Rosa, de 7 anos, me ensinando que os animais para serem felizes não precisam de nenhuma dessas parafernálias eletrônicas e mobiliadas que enchemos nas nossas casas. E, ao lembrar e escrever, choro! Choro porque encontro beleza em tudo isso. E sinto que a beleza não está distante de nenhum de nós. E aí renasço! E percebo que não posso entregar meu estar no mundo a ninguém. Quero me lançar no vazio do voo rumo à liberdade. Quero ser também uma raizinha de um mundo novo: enraizar, brotar e … voar! Quero ajudar a construir uma nova forma de ser com as pessoas e o mundo, uma maneira de pensar revigorada, baseada no amor, na ecologia, na liberdade e numa estética que liberte. Que ajamos – e voemos! – em comunhão. Eu, você, nós, elas e eles. Que, juntas e juntos, construamos a alvorada do amanhã e conjuguemos a Vida à base de sonho e ação: será a nossa Aurora de Sonhação!

///

Para pesquisar:

Livros

1984 (George Orwell)

A arte de viver para as novas gerações (Raoul Vaneigem)

A desobediência civil (Henry Thoreau)

A invenção do cotidiano: artes de fazer (Michel de Certeau)

A revolução dos bichos (George Orwell)

A sociedade do espetáculo (Guy Debord)

Admirável mundo novo (Aldous Huxley)

O direito à cidade (Henri Lefebvre)

Os excluídos do interior (Pierre Bourdieu)

Pé na estrada (Jack Kerouac)

Sociedade sem escolas (Ivan Illich)

Utopia e Paixão (Roberto Freire)

Walden – A vida nos bosques (Henry Thoreau)

Filmes

A Batalha de Seattle (Stuart Townsend)

Ciclovida (Matt e Loren Feinstein)

Compartilha Ciclovida: A construção da autonomia no semiárido (Paolo Viola)

Consenso Fabricado – Chomsky e a Mídia (Stephen Stills)

O Veneno está na Mesa I (Silvio Tendler)

O Veneno está na Mesa II (Silvio Tendler)

O Renascimento do Parto (Érica de Paula e Eduardo Chauvet)

O que aprendi com a desescolarização (Luiza de Castro)

Onze: A maior chacina da história do Ceará (Nigéria, Voz e Vez das Comunidades, Zóio)

Ser e vir a ser (Clara Bellar)

Páginas na web

http://projetociclovida.blogspot.com.br/

https://domeulixocuidoeu.wordpress.com/

http://anathomaz.blogspot.com.br/

///

Reportagem publicada na Revista Berro – Ano 02 – Edição 05 – Julho/Agosto 2016 ( pgs. 10 a 26) (aqui, versão PDF)

One Reply to “Aurora de sonhação: As raízes de um mundo novo”