0 Comentários

Certo dia, numa banca de pratinhos caseiros que sempre frequento no Grande Tancredo Neves (GTN), para comer um vatapá ou um creme de galinha com baião e cuscuz, captei de “rabo de orelha” uma conversa que ilustra perfeitamente a discussão que pretendo aqui desenvolver. Ao lado da banquinha, uma família – adultos e crianças – papeava na calçada. Um adolescente que se dirigia a um beco próximo indagou a um dos integrantes da roda de conversa: “Bora lá?”, no que o interrogado – um adulto – replicou, em tom de gracejo: “Nam, tenho medo de andar em favela”. Prontamente, uma mulher que também compunha aquele momento de conversação coletiva jogou “lenha na fogueira” – como diz o ditame popular: “E tu mora onde, por acaso”? Ele desconversou e não consegui mais acompanhar o teor do papeado.

O local onde a situação ocorreu fica de frente a uma avenida, e neste local há simbolicamente e imobiliariamente uma valoração dessas casas em relação às que se encontram mais adentro da comunidade. O homem da frase em análise lançou mão dos lucros simbólicos de um reconhecimento compartilhado que aufere uma pretensão de maior dignidade social dentro da mesma comunidade na correlação entre aqueles(as) que moram na avenida em detrimento dos(as) que residem nos becos e vielas mais escondidos do território. “A favela não é aqui, é mais pra trás” ou “é ali no beco”, é como se dissesse com outras palavras. Embora a expressão tenha sido lançada de maneira brincalhona, ela tem como pano de fundo o fato de que os(as) moradores(as) de um mesmo lugar realizam, como bem pontuou Luiz Fábio Paiva, a partir de sua pesquisa etnográfica no Bom Jardim, Contingências da violência em um território estigmatizado, “um esforço de diferenciações em relação às denominações dos lugares e das pessoas, cuja finalidade [é] demarcar posições de proximidade e afastamento”.

Outro dia em campo, visitei um prostíbulo para conversar com algumas de suas trabalhadoras. O “cabaré”, como dizem no socioleto nativo, era bastante degradado; no quintal, lixo a céu aberto, ratos e galinhas disputavam as sujeiras. O piso era de areia batida e estava enlameado devido às chuvas da estação, era forrado com papelões e tapetes velhos. As paredes: besuntadas, imundas, carcomidas. Uma cena de miséria, que remetia a uma indignidade que doía nos olhos e inquietava as emoções. Suas trabalhadoras eram o próprio reflexo espelhado do lugar: magras, sujas, dentes carcomidos, maltrapilhas.

Mais à frente, algumas dezenas de metros dali, no outro quarteirão, sou convidado a entrar numa casa onde se celebrava o aniversário de uma senhora, dona Neide, 62 anos, uma moradora bem antiga da região. Na verdade, eu realizava visitas com uma agente comunitária de saúde, a Ana Rosa, e ela tinha sido chamada para compartilhar os parabéns com a família. Como eu estava acompanhando-a naquele dia, entrei junto. A casa era completamente destoante do prostíbulo: na entrada, uma grande varanda com jarros de samambaias e outras plantas bem cuidadas, que davam um ar bonito e leve àquele ambiente, paredes limpas e bem acabadas, forro no teto; na sala de estar, uma tevê enorme e um sofá daqueles bem elegantes em formato de “L”. Casa muito bem varrida. A geladeira era de última geração, bem como o fogão de oito bocas. Todo um padrão classe-mediano.

Dona Neide, muito simpática e atenciosa, me pareceu uma senhora de “bom coração” – como dizemos sempre que nossa empatia vem à tona. Ao ser indagada sobre o que achava da violência na cidade, reclamava dos perigos da favela; no seu repertório narrativo falava de uma favela genérica e distante, como se a casa onde vivesse estivesse à parte, em suspensão, e a favela não fosse ali, bem ali, da porta de casa para fora. O discurso transparecia uma tentativa de desvinculação da estética da favela. Entretanto, saí da casa de Dona Neide, olhei à esquerda e pude avistar o prostíbulo a poucos metros dali, e no caminho para minha casa matutei sobre as “distinções claras em relação aos rendimentos domiciliares e às possibilidades de acesso a bens simbólicos e materiais entre os moradores [de uma mesma favela]”, como pensou Luiz Fábio Paiva na pesquisa já mencionada.

Geralmente, quando se pensa em termos de favela, reina a objetificação monocromática que a descreve como suja, degradada, violenta, com esgoto a céu aberto, de casas geminadas sem reboco e acabamento, algumas de madeirite, becos estreitos e labirínticos, pessoas sobrevivendo em condições subumanas. Esse retrato clichê não capta integralmente a dimensão das moradias desse lugar. Muito menos as subjetividades dos(as) moradores(as).

Pensar a favela “como um local onde todas as famílias são de pessoas em condições de miséria e pobreza é uma representação reducionista de um espaço social muito mais complexo, no qual a distância entre os mais pobres e os menos pobres é bastante considerável”, diz Luiz Fábio Paiva, novamente.

Na favela, há campos de forças invisíveis que atuam para definir onde realmente está a favela. Tal qual a máxima de Sartre, o inferno é sempre o outro – ou melhor, a favela não sou eu, é ele/ela; não é aqui, é ali. Funciona uma lógica de acusação moral e seletiva, inculcada como habitus através dos meios de produção simbólica da realidade (escola, igreja, meios de comunicação, instâncias da democracia representativa: legislativo, judiciário e executivo).

Opera nesses territórios toda uma dança de poderes simbólicos que remete a uma luta interna entre quem pode ser reconhecido em sua dignidade e quem não pode – ou não merece. O mecanismo de funcionamento da rede acusatória que aponta a favela dentro da favela é análogo àquele da ordem hegemônica que imputa violentamente à favela um paradoxismo inconciliável com a cidade: “O pessoal envolvido [com o crime] é mais para lá, mais pra cima, no Polo, na Arara, Tasso. Mas aqui mesmo, nesse foco aqui, são cidadão. Graças a deus”, diz dona Madalena, 65 anos, que está no Tancredo desde a sua construção no início da década de 1980. Outro morador do GTN, o único com quem conversei que tinha ingressado numa universidade pública, me explica este jogo de classificações: “Todos que estão aqui se identificam como integrantes desse espaço, embora aí vá ter subdivisões. ‘Ah, eu sou do Tancredo, ou eu sou da Cachoeira, sou do Coloral’. Mesmo nessa comunidade maior existem essas identificações menores”.

Estas classificações segregativas ganham vida nas estruturas mentais e de memória coletiva e funcionam como matriz para o estabelecimento ou a evitação de laços sociais. Muitas vezes, em períodos de acirramento de conflitos, acionam-se generalizadas redes de fofoca acusatórias contra determinados territórios e microterritórios, que passam a ser motivos de uma teoria do contágio, e suas ruas são quase que amaldiçoadas, analogamente às lendas folclóricas de bruxas e demônios.

Entra em cena, portanto, o poder de nomeação e toda sua eficácia. A força simbólica desses discursos é avassaladora e salienta, na maioria dos casos, as diferenças de capital (não apenas econômico) que existem dentro das favelas, muito para além de uma visão reducionista, que as pensa como realidades homogêneas.

Estas rotulações enquadram as pessoas e os lugares de acordo com as dimensões de valor daqueles(as) que acusam, logo assumindo formas de julgamentos moralizantes que se transfiguram em axiomas e penetram como fantasmas nas subjetividades de todos, acusados e acusadores. De acordo com os sociólogos Geovani Jacó de Freitas e Luiz Fábio Paiva, em Ecos da violência nas margens de uma sociedade democrática: o caso da periferia de Fortaleza, publicado na revista Sociedade e Cultura, na maioria das vezes, as “classificações buscam retratar sistemas de pensamento que visam ressaltar o papel do bem e do mal nas comunidades estudadas”. Estas imputações classificatórias são assimiladas dogmaticamente pelas pessoas envolvidas de ambos os polos (acusados/as e acusadores/as), e é pela crença míope no jogo social que elas são incorporadas e transmitidas de geração para geração.

Em seu estudo numa pequena comunidade no sul da Inglaterra, denominado Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade, Norbert Elias e John Scotson mostraram como essas redes são ativadas e como é seu mecanismo de operação. Funciona da seguinte forma: os(as) moradores(as) mais antigos(as), que se estabeleceram há mais tempo no local, nutrem sentimentos refratários em relação aos(às) que chegaram depois. Julgam-se com mais direitos sociais e civis do que as pessoas que chegaram tempos depois; estão são tachadas de outsiders. Os autores fogem às muitas obviedades do senso comum intelectual e demonstram como as relações entre estabelecidos e outsiders ocorrem até mesmo dentro de domínios territoriais nos quais as populações têm rendimentos monetários semelhantes. O que os autores expressam é que esse quadro, portanto, não está reduzido a uma pura questão econômica. Quais seriam então os desejos e investimentos libidinais que as pessoas empregam e quais as representações coletivas que atuam nessa relação? Se estas classificações segregacionistas não se dão apenas na economia, em que outras esferas elas ganham contorno?

Elias e Scotson pensam que as respostas podem ser encontradas na sociodinâmica da estigmatização, um contexto de interdependência entre estabelecidos e outsiders, no qual aquelas pessoas empreendem esforços para instalar-se e manter-se em posições de dominação – que inclui a capacidade discursiva de nomeação e classificação – das quais as últimas estão excluídas, e assim se autoafirmarem na luta pela sobrevivência político-simbólica enquanto indivíduos e grupos estabelecidos.

De acordo com os autores, “entre as diversas sociedades existentes na face da Terra, não se encontra praticamente nenhuma que não tenha encontrado um meio tradicional de usar uma outra sociedade como sociedade outsider, como uma espécie de bode-expiatório de suas próprias faltas”.

Há, portanto, como horizonte dessa configuração, não uma disputa puramente econômico-material, mas uma fonte irrigada de poder simbólico em disputa, tensionada pelos grupos outsiders, que também querem beber dela. Quando um(a) morador(a) ou um grupo da favela diz que a favela é o outro, isto não é senão uma retórica (do indivíduo ou do coletivo) de autovalorização social e moral; o que se demonstra aí é a tentativa de preservar essa fonte borbulhante de poder simbólico em suas mãos, quer dizer, ao mantê-la consigo, a afasta do outro, o favelado.

///

A série “Antropologia do crime no Ceará” é publicada semanalmente no #siteberro. Veja abaixo os textos anteriores.

i. A dimensão ética na pesquisa de campo

ii. Pesquisando o “mundo do crime” e inserindo-se no “campo”

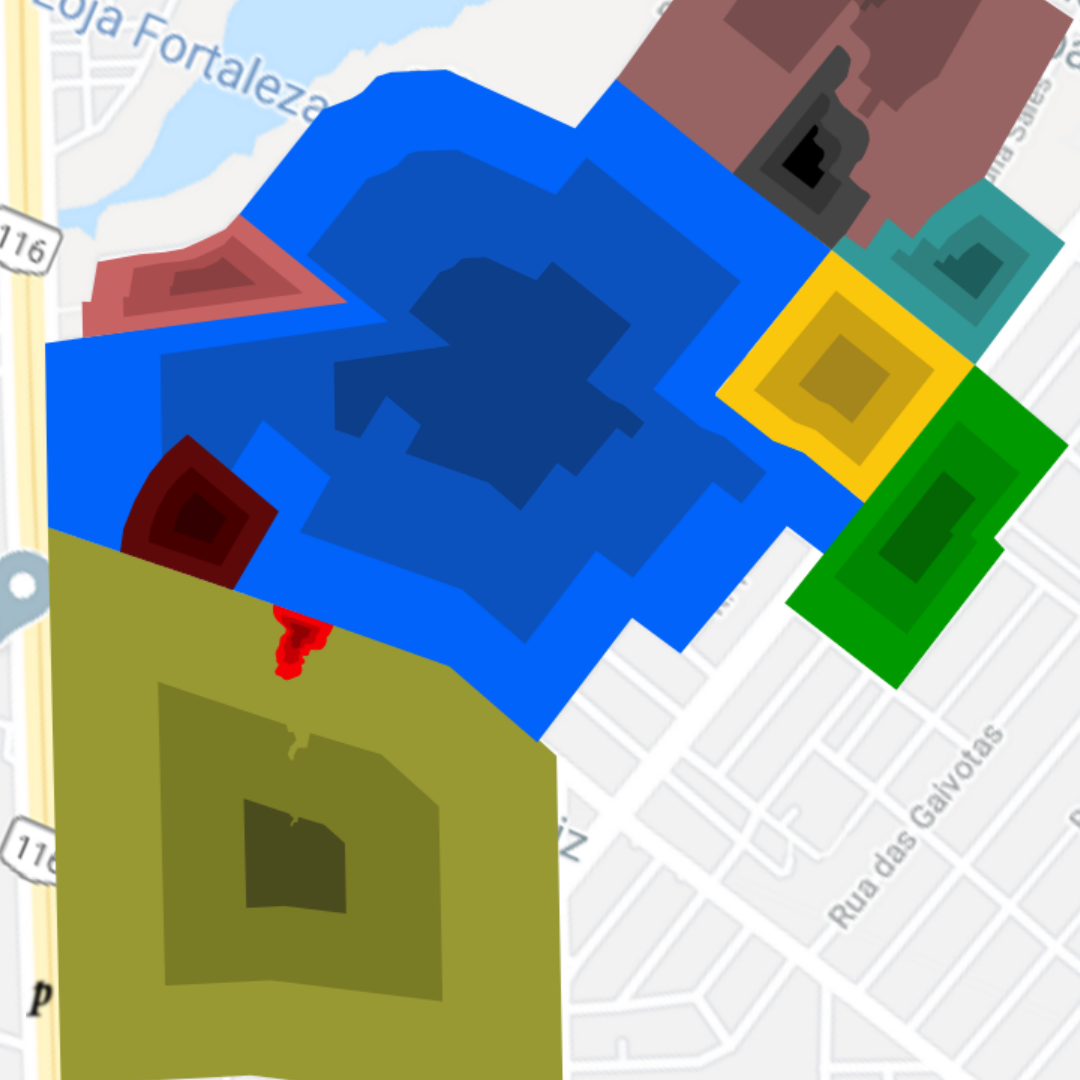

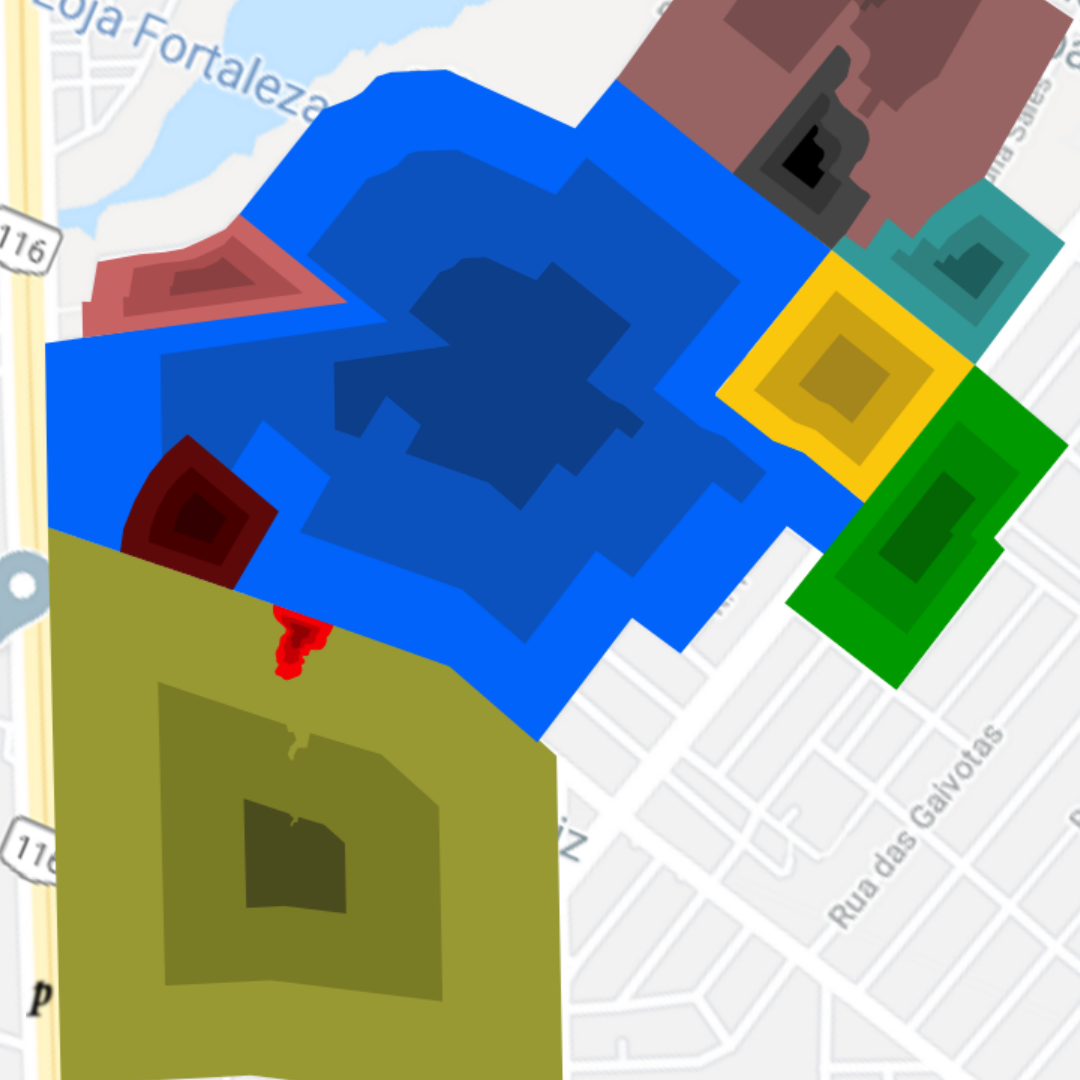

iii. Grande Tancredo Neves: formação dos territórios

iv. As relações sociais das camadas populares

v. A feira como arte da oralidade popular