0 Comentários

Pensar os sentidos inerentes à violência social brasileira não é uma tarefa fácil como querem fazer crer os adeptos do “bandido bom é bandido morto”. Se muito já se discutiu sobre esse tema, o que essa reportagem se pretende a trazer de novidade?

De início, opto por não buscar a palavra de nenhuma fonte “oficial” do Estado. Assim, vocês não irão encontrar falas de representantes municipais, estaduais ou federais. Explico: estas instâncias estatais já têm espaços institucionais de informação e, uma vez que seus discursos raramente se alteram, pois estão ajustados e padronizados por assessorias de comunicação, a veiculação destas narrativas aqui se tornaria redundante, já que podem ser acessadas em seus próprios canais midiáticos.

Por outro lado, fundamental mesmo é saber o que as pessoas que mais estão em contato com as violências físicas e simbólicas do estatismo e da hegemonia empresarial-financeira têm para contar sobre suas realidades de espoliação. Vou estabelecer um diálogo com as populações moradoras de áreas periféricas em Fortaleza, principalmente com praticantes de atividades criminais, para tentar compreender seus processos subjetivos e práticos e também refletir sobre os efeitos da criminalização seletiva. Os nomes das pessoas praticantes de crimes foram alterados para não permitir sua identificação.

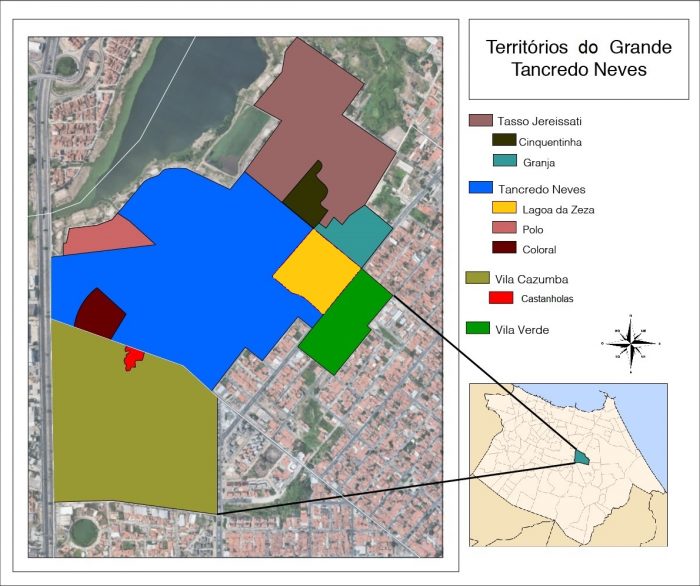

As pessoas com quem conversei são todas do Grande Tancredo Neves (GTN), um complexo de comunidades circunvizinhas de aproximadamente 40 mil habitantes (Vila Cazumba e os conjuntos habitacionais Tasso Jereissati, Vila Verde e Tancredo Neves) situadas na região sudeste de Fortaleza, à margem direita do rio Cocó, que se interconectam e se segregam pelos tráficos de armas e drogas, mas também aproximam-se pelas redes de vizinhança, pelos laços afetivos e de parentesco, e também pelos comércios e serviços.

“Tendo dinheiro tu num vai preso não”

Michel Foucault, em Vigiar e punir, denunciou o “mito das classes perigosas”. Uma das tarefas mais essenciais do Estado atualmente é a de manter esse mito. Ele pontuou que a culpabilização pelos atos criminais direcionada às camadas populares tem uma funcionalidade estratégica: controlá-las socialmente. As antropólogas Veena Das e Deborah Poole dizem que o controle das periferias é fundamental para a gestão das políticas públicas que sustentam o Estado, e que essa forma de controle é a razão de existir do aparelho estatal moderno.

A associação entre pobreza e crime já foi amplamente deslegitimada por diversos trabalhos socioantropológicos, mas ela é principalmente desmistificada pela própria realidade social.

Ora, como sustentar a ideia de que ser pobre aumenta as chances de conduzir alguém à criminalidade se a maioria das pessoas moradoras das periferias não praticam atividades criminais? Se o crime não é inerente a nenhuma classe social, o que ocorre é que os meios judiciários escolhem certos tipos de artigos penais e de pessoas para imputar seletivamente a incriminação.

A maioria dos mais de 700 mil presos no Brasil está condenada ou aguardando julgamento por apenas quatro artigos dentre as centenas que existem no Código Penal. Estes quatro artigos estão todos relacionados às práticas delituosas das camadas populares. Desse modo, os reflexos da justiça penal estão direcionados prioritariamente às práticas da criminalidade das classes populares; é em correlação com essa seletividade que as políticas públicas de segurança são forjadas. É como se no Brasil ser pobre representasse um atestado de “suspeito”.

Nas conversas com as pessoas no Grande Tancredo Neves (GTN), uma pergunta recorrente que eu fazia era sobre o que pensavam da “justiça”. As respostas apontam que os moradores e moradoras não ignoram a face violenta do aparelho judiciário. Dona Albanisa, 48 anos, doméstica que não concluiu os estudos, reflete sobre as desigualdades dos meios judiciários: “A justiça é falha! É muito lenta, as coisas acontecem e vêm acontecendo e a pessoa fica esperando pela justiça e se acaba em nada, bem dizer, né? Acho assim… que o dinheiro fala mais alto, se torna mais fácil de fazer justiça. Um pobre pode pagar por uma coisa que não deve; agora, se for um rico, paga aquela dividazinha que ele tem, aí num instante solta… é falha, muito falha a justiça. Tem que falar a verdade, né?”. Em sua leitura espontânea, dona Albanisa percebe a desigualdade do aparelho judiciário. Não foi a única.

Pango, 28 anos, é traficante de drogas e de armas e “patrão” de um dos territórios do GTN. “Patrão” é como se chama o líder local de um grupo criminal. Pango me disse que “tendo dinheiro tu num vai preso não. Tu compra todo mundo: juiz, desembargador, promotor”. Raposão, 34 anos, traficante de drogas e de armas, e assaltante de residências de luxo, estabelecimentos comerciais e casas lotéricas, também deixava transparecer um desprezo pelo aparato judiciário, um total descrédito no “Estado democrático de direito”. Sua experiência como morador de periferia inculcou-lhe a percepção de uma justiça desigual, não acessível às populações faveladas, como se estas fossem indignas de serem atendidas em termos de garantia de direitos civis e sociais pela estrutura judiciária.

Penso que as pessoas pobres, muitas vezes, não recorrem e não confiam nos meios judiciais por saberem, na sua vivência prática, que eles não são constituídos para ajudá-las, mas para enquadrá-las de acordo com as conveniências das normas padrões. Em minhas andanças de duas décadas por periferias de Fortaleza, percebo que as camadas populares nutrem uma descrença generalizada numa suposta lisura e igualdade dos aparelhos judiciários.

“O crime nunca vai acabar por causa da polícia”

O descrédito na justiça é justificado principalmente pela conflituosa relação das populações periféricas com o braço do aparelho judiciário com o qual convivem localmente: a polícia. “A polícia ensinou que a justiça é sem valor”, canta o grupo de rap RZO. Pergunto a dona Celina, 57 anos, moradora do GTN, se ela confia na polícia: “Rapaz, assim, com um pezim atrás, né? Lógico! (risos)”. Em conversa com outro morador, José Antônio, 28 anos, desempregado, questiono-o se ele tem medo da polícia: “Num tenho entre aspas, mas num confio, né?”. Em geral, o discurso dos “trabalhadores” do GTN em relação à polícia se situa numa zona entre a desconfiança, o medo e o descrédito enquanto instância representativa de direitos e de cidadania. Mesmo pessoas que nunca se envolveram diretamente com atividades criminais carregam esses sentimentos porque muitas vezes um parente, filho, vizinho, cônjuge, etc. já foi vítima de abuso policial.

Acredito que a classe trabalhadora sabe que a polícia está ali principalmente para controlá-la e forjá-la como “classe perigosa”, bem como percebe que há uma enorme desigualdade de tratamento por parte do aparelho policial entre ela e os segmentos dominantes. No entanto, há uma dubiedade nessa relação: não foram poucas as vezes em que os “trabalhadores” e “trabalhadoras” do GTN deixaram escapar nas conversas apoio à truculência dos militares contra os “bandidos”. Considero que nesse processo repousa uma assimilação do discurso opressor, ou seja, a linguagem que os meios de produção simbólica da realidade (escola, mídia, igreja, Estado etc.) lhes ensinou desde sempre a cultuar e reproduzir.

Cabe dizer também que a maneira de agir dos órgãos policiais não pode ser separada do funcionamento generalizado do Estado. A polícia aparece como a agência estatal que mais notoriamente incorpora e atualiza a violência institucional, não como exceção, mas como regra, e inclusive sob a proteção das leis e do seu corporativismo. A investigação contra policiais, conduzida pelas corregedorias militares, funciona muitas vezes como um “ritual de dissimulação”, para usar a expressão do sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro. Segundo Orlando Zaccone, delegado de polícia fluminense, de 2005 em diante, no Rio de Janeiro, 99,2% dos inquéritos nos quais um policial matou um “trabalhador” foram arquivados ou não investigados.

Entretanto, é principalmente na relação de troca de interesses com os “bandidos” que a polícia investe sua decisiva participação nas periferias.

As favelas são territórios que funcionam como ilhas de extorsão e de lucros materiais, políticos e de representação dentro da estrutura policial. Não há atividade criminosa nas comunidades populares sem a garantia dos agentes policiais, que, além das extorsões, ainda vendem armas, munições e drogas apreendidas em outros locais.

Ao longo destas duas décadas em que ando pelo GTN nunca ouvi relatos tampouco presenciei eventos de “honestidade” policial. Quando digo “honestidade” não me refiro à prática cotidiana de percorrer as ruas do bairro com viaturas, nem de ficar como sentinela às esquinas. Refiro-me a uma generalizada omissão para interromper a economia da corrupção, como se a minoria “honesta” baixasse a cabeça ao esquema de extorsão, propinas e venda de armas e drogas. A fala de dona Celina, 57 anos, moradora do Tancredo Neves há mais de trinta anos, dialoga com essa questão: “Tem o policial que quer fazer o trabalho dele, com dificuldade, mas faz, e existe aquele policial que não tá nem aí, né? Faz logo as amizades, pode tudo correr frouxo, aí quem quer trabalhar realmente não pode porque o amigo já abriu as portas, o outro já abriu, já fica vulnerável, né?”. Baseado nos dados obtidos nas conversas com as pessoas do GTN e também em uma vivência pessoal, a regra hoje nas polícias, com as óbvias exceções, é a corrupção desenfreada, o racismo e a violência institucional.

Em diálogo com estas constatações, Prensado, 31 anos, ex-traficante de drogas e ex-assaltante no GTN, me disse que “a pior coisa que tem no crime é gambé (policial). Se num tiver dinheiro pra pagar, ele vai logo ameaçando: ‘A casa vai cair’. Aí tu fica naquela: será que o gambé vai tacar o pé na minha porta?”. Luciano da Rocinha, um dos chefes do tráfico na maior favela do Rio de Janeiro, entrevistado para o livro Cabeça de porco, de MV Bill, Celso Athayde e Luiz Eduardo Soares, escancarou sua relação com os policiais:

“Eu dava mil reais por dia para cada policial que fazia a ronda embaixo da Rocinha. De vez em quando eles subiam para capturar umas armas e mostrar serviço. Era tudo arranjado. A gente dava pra eles, eles mostravam para os repórteres e devolviam no dia seguinte”.

Outra prática de extorsão policial comum em qualquer área periférica do Brasil é o “alvará de funcionamento” de uma bocada, para usar os termos do sociólogo Daniel Hirata, que observou o mesmo processo nas periferias de São Paulo. No GTN, diversas viaturas fazem a cobrança sistemática desse alvará. Funciona da seguinte forma: para “fazer de conta” que não sabem da existência de uma “boca de fumo”, os policiais recolhem semanal ou quinzenalmente “mesadas” ou “trocos” dos traficantes varejistas. Esse valor é negociado.

Pango, por ser “patrão” de um território, chega a pagar mil reais por semana. Para efeito de comparação, Papagaio, 36 anos, que “arrendava” uma boca de Raposão, pagava 250 reais por quinzena: “Mas era sagrado eles parar aqui e eu responder o dinheiro deles. É uma máfia medonha (risos)”. Estes acordos são extremamente frágeis e implicam apenas uma permissão para funcionar, não uma proteção total e irrestrita.

A outra maneira que os policiais conseguem lucros econômicos que incorporam aos seus baixos salários, além do “alvará de funcionamento”, é o contrabando de drogas e armas, muitas destas de uso exclusivo dos aparatos militares. Samurai, 30 anos, que trabalha vendendo maconha e cocaína em um território do GTN, me ajuda a contar essa história. Pergunto-lhe quem é seu fornecedor de arma e droga: “Macho, tem um cara né, lá da serra. O cara tem muita arma lá. Ele é polícia. Pega ali, aí vende aqui. A polícia é traficante mah. Vai numa festa de traficante pra tu ver. Numa festa quando tu entra já se bate com três policial”. Raposão também comenta sobre o tráfico de armas que é comandado pelas agências militares: “O tráfico de arma rola assim: você conhece um cara que trabalha na parte onde fica guardado os armamento, o armeiro do exército, da delegacia, seja onde for, em todo canto desse tem um armeiro, é onde fica guardado as arma que são apreendida. Ali você paga quinhento pro inspetor, quinhento pro permanente e quinhento pro delegado. Um pacote de mil e quinhento, dois mil (reais). Aí te dão uma pistola, um TA (revólver Taurus) e um budogue (calibre 38), é o kit. Tráfico de arma começa aí, que a polícia fornece”.

Pango reitera as falas de Samurai e Raposão. Indago-lhe sobre o fornecimento de armas: “Macho, é os cana (policiais) mesmo. A polícia apreende uma arma aqui, dá prum fulano que é conhecido dele vender ali, e assim vai adiante. As armas (que eles apreendem) volta tudo (pras ruas). Delegado, advogado, policial, eles tudim vende. Num tem um que não venda mah. Arma e bala. Até droga eles vende. Só que quem compra num vai dizer que tá comprando de cana né, fica só entre eles ali. O crime nunca vai acabar por causa da polícia mah, muito corrupto, muito corrupto mesmo, num dá nem pra contar. Agora, eles se esconde dentro da farda deles. Mas os vagabundo mais vagabundo são eles mah, que usa a farda deles”.

Vou contar um relato que me surpreendeu pelo ineditismo. À primeira escuta, não acreditei. Mas, depois de muito desconfiar e deixar isso claro, fui convencido pelas expressões corporais da pessoa de que o caso era verídico. A história me foi contada por Saci, 26 anos, um ex-assaltante, que hoje trabalha informalmente de vigia e “agiliza” pequenas quantidades de maconha e cocaína para os moradores da área onde exerce função de vigilância. Ele começou a assaltar muito jovem, aos 11 anos. Nessa mesma época, começou a trabalhar de “avião” para “traficantes” do GTN. Como ficou “conhecido na mão da polícia”, era colocado na viatura e intimado a praticar assaltos estilo “saidinha bancária” em benefício dos policiais. “Às vezes quando eu tava dormindo eles iam me acordar pra mim ir roubar, mah. Aí me davam um revólver, aí eu ia pro mato, aí ficavam me esperando na esquina. Teve uma mulher que eles disseram tudim, a roupa que ela tava, tudo. Aí ela ia saindo com um envelope na mão. Aí na hora que ela tava saindo eu metia o assalto, e depois entregava o ferro (arma) a eles. Eles pegava o envelope, tirava uma parte, me dava uma parte, e mandava eu sair fora: ‘Vá simbora’. Roubei muito pra eles, mah. Nós também pagava pra eles sair ali da Zé Leon (avenida José Leon, que desemboca na BR-116). Cheguei a pagar muitas vezes pra eles saírem dali pra mim roubar lá, mah”.

As políticas públicas pensadas para o sistema de segurança respondem a anseios da sociedade por mais policiamento nas ruas. No Brasil, o aumento do efetivo policial transformou-se em sinônimo de êxito governamental. Se o desemprego generalizado é a tônica dos últimos anos, por outro lado, as “autoridades” vão à imprensa gabar-se de que duplicou-se ou triplicou-se o quadro de soldados, como se isso por si só tivesse a eficácia mágica de solucionar os problemas relacionados às muitas violências da sociedade brasileira. Uma canção do grupo de rap RZO ilustra perfeitamente essa questão: “Sistema sabe onde investe: só tem vaga pra trampar na polícia militar, corrupção vai aumentar”.

Estado punitivo-penal e a produção social da delinquência

Se aparentemente as funções mais importantes desempenhadas pela polícia nas comunidades pobres são liberar o “alvará de funcionamento” das bocadas e vender armas e drogas para os traficantes varejistas, não menos relevante é sua função de prender. Os sistemas prisional e policial dependem mutuamente, formam um circuito de mão dupla. Há uma funcionalidade econômico-política no encarceramento, como já nos ensinou Foucault. Segundo ele, essa funcionalidade se baseia na produção social de uma delinquência forjada em pessoas das classes populares. O Brasil tem hoje mais de 700 mil pessoas presas, quase todas vindas de periferias, vielas, cortiços, conjuntos habitacionais, assentamentos precários etc.

Pensemos na funcionalidade econômica da prisão: a produção da delinquência estimula a produtividade dos mercados ilegais capitalistas, como as diversas modalidades de tráfico: de drogas, de armas, de pessoas etc. Os fluxos lucrativos dessas atividades estão todos irrigando o sistema financeiro internacional. Por outro lado, a construção social de um homo criminalis dissemina o medo entre a população e, como efeito, torna desejável o sistema de controle policial. É construída então a figura do “bandido”, uma espécie de inimigo social que deve ser exterminado ou enjaulado.

Dessa forma, é quase impossível aos praticantes da criminalidade pobre evitarem a prisão em algum momento de suas trajetórias. Quase todos os “bandidos” com quem conversei já tinham sido encarcerados. Também tinham parentes, amigos, etc. que estavam ou haviam sido presos em algum momento de suas vidas. É difícil imaginar algum morador do GTN que não conheça alguém que está ou já esteve no circuito prisional. O cárcere é uma referência muito presente em áreas pobres. As vidas de “presidiários” ou “ex-presidiários” padecem de um estigma que gruda na pele como mancha que não se apaga.

Nesse contexto, a política pública proibicionista tem relação direta com a expansão carcerária nos últimos trinta anos. A aclamada “guerra às drogas” tem como função primordial o aperfeiçoamento da gestão sobre as camadas populares por meio do sistema penitenciário.

Raposão comenta sobre a primeira vez em que foi preso, após uma tentativa de assalto frustrada a uma lotérica: “A cadeia não é centro de reabilitação coisa nenhuma, é uma máquina de fazer bandido. Quando você entra numa cadeia, parece que você entrou num programa de computador, que ali tudo é ligado. Tu conhece tudo, sabe onde todo mundo tá, pode rastrear toda e qualquer pessoa”.

Parece-me óbvio o fracasso da prisão em sua pretensa dimensão humanitária. É difícil encontrar alguém disposto a questionar essa evidência. No entanto, nunca se pensa em desinvestir do sistema penitenciário e adotar outro paradigma penal. Como nos ensinou Foucault, há dois séculos o sistema prisional vem sendo receitado como seu próprio remédio: reformar a prisão parece ser o único programa administrativo da estrutura penitenciária.

Se há uma obviedade do seu “fracasso”, por que o sistema prisional se mantém como insubstituível? Ora, porque ao produzir uma delinquência útil à lógica político-econômica, ele se converte em parte imprescindível da ordem dominante. Para esta ordem, a prisão não é um “fracasso”; pelo contrário, ela cumpre eficazmente com a sua funcionalidade dentro das políticas estatais: o controle das populações periféricas.

A “escolha” é uma escolha? Compreendendo o ingresso nas relações criminais

Pode-se decretar que alguém “escolhe” ser “bandido”, como se fosse uma opção prática entre ser “traficante”, médico ou engenheiro? Que escolhas profissionais surgem como viáveis às gerações de jovens que nascem nas favelas brasileiras? De que maneiras as muitas privações materiais e simbólicas interferem nas dinâmicas psicológica e social dos jovens envolvidos na criminalidade pobre? Como as muitas violências físicas e subjetivas incidem nos modos de pensar e agir dos indivíduos pobres que aderem à carreira criminal?

Conversando com dezenas de pessoas que aderiram às atividades do crime no GTN, observei que esta “escolha” é atravessada por variáveis sociais (contextos macros e microssociológicos) e individuais (psicológicas). Dentre estas configurações, uma que se apresenta como óbvia é a luta por sobrevivência material. Pango comenta que entrou no tráfico “porque minha mãe e meu pai num tinha muito condições de dar as coisas pra gente, aí resolvi entrar. E tô até hoje, né, mah, lutando pra sobreviver”. Cleandro, 45 anos, desempregado e que foi um dos pioneiros no fornecimento de crack no GTN em meados dos anos 1990, dispara: “Criei minha fiazinha um certo tempo só às custa de droga”.

Outra motivação recorrente é a desigualdade entre as vantagens econômicas das práticas delitivas se comparadas aos rendimentos das subcategorias do mercado de trabalho capitalista. É exatamente essa a leitura que me fez João, que trabalhava com assaltos, homicídios e com o tráfico varejista. Algum tempo após nossa conversa, ele foi morto por um policial durante uma tentativa malsucedida de assalto:

“Se fosse pedreiro, ganhava mil reais trabalhando o dia todo no sol quente. Se for pra trabalhar de servente, pintor, carpinteiro, o nêgo num sai dali! Dá não mah, pra trabalhar assim não. Se quiser uma coisinha a mais tem que ir pro crime mesmo”.

Outra configuração que se apresenta como mola propulsora para a “escolha” pelas práticas criminais são as coerções da sociedade do consumo, na qual consumir é sinônimo de felicidade e vida plena. A essência do problema reside justamente no fato de que ricos e pobres desejam os mesmos objetos de consumo. Os objetos de desejo tornam-se extensões estético-visuais: carros, celulares, aparelhos de tevê, roupas de grife, relógios, óculos escuros, joias etc. não são mais coisas em si mesmas, mas projeções idealizadas de seus possuidores. É como diz Pango: “Troco o visual, pinto o cabelo, boto óculos, me visto todo na grife”. Papagaio também ajuda a contar essa história: “Todo final de semana eu tava no shopping comprando roupa de marca, essas roupa aqui ó… era Maresia, era Smolder, era Cyclone, era chinelo, era meio mundo de roupa mah”.

A conquista sexual é outra motivação para o ingresso nas relações criminais. Há toda uma estética da bandidagem favelada que atrai feito ímã parte considerável das garotas. O simbolismo de manejar poder, dinheiro, objetos de consumo e armas em condições de subalternidade talvez seja a principal associação que explique esse fenômeno. Pergunto a Papagaio o que ele conseguiu com o dinheiro do tráfico, além de roupas, motos e acessórios: “Várias mulheres ó, mah. Várias mulheres (riso orgulhoso). No forró, eu ia, aí chamava minha namorada, tinha que andar no forró assim (abraçado com ela), porque várias olhavam”.

É importante perceber também que a criminalidade pobre se reveste como uma possibilidade desses jovens se fazerem existir socialmente. O culto da violência próprio das gangues e facções é uma maneira de construir identidades prestigiosas. A gangue, a quadrilha ou a facção fetichizam os jovens da criminalidade favelada porque se apresentam como uma rede solidária de ações recíprocas e coletivas e também como um núcleo de agressividade e reação a tudo o que contraria seu direito de existir e de exercer poder.

As “parcerias” geradas nas facções funcionam como um mecanismo de proteção psicológica a um sujeito muitas vezes instável e inseguro, marcado por estigmatizações. “A revolta (contra o preconceito racial e de classe) também gera isso aí”, me disse Camaleão, 31 anos, que trabalha com o comércio de drogas no GTN.

Portanto, pensar a “escolha” pela “vida no crime” nas periferias é embrenhar-se numa floresta de possibilidades, facilitadas ou dificultadas de acordo com circunstâncias psicológicas e sociológicas específicas. Para esse exercício, é fundamental abdicar dos julgamentos morais condicionados e esforçar-se por compreender as dinâmicas subjetivas e sociais que constroem essas tomadas de decisão.

Uma reflexão: poderíamos pensar as ações desses jovens como uma economia moral da contra-violência, uma revolta justificada como vingança perante uma violência estrutural praticada pelo Estado e pelos segmentos empresariais hegemônicos?

“É o certo pelo certo”: Os códigos morais da criminalidade pobre

Nas relações sociais dos “bandidos” nas favelas vigora uma ética própria, um código moral marginal às leis normativas. Este código se difundiu no Brasil junto com o banditismo urbano dos anos 1960 e 1970 e se reatualiza de geração em geração. Complementa-me João, com as marcas do vivido: “A honestidade do bandido é a palavra. Quem não tem palavra é pirangueiro. E pirangueiro morre logo. É o certo pelo certo, pivete. O errado tem que ser cobrado”. No entanto, a partir do início dos 2000, com o aumento desenfreado no acesso a armas de fogo, os “criminosos” muito jovens, entre 10 e 15 anos, transgrediram muitos dos acordos que regulavam a conduta e o comportamento de um “bandido homem”, provocando perda de credibilidade da ética criminal.

Alguns dos pilares de sustentação deste código, que são a política de “proteção” aos moradores da favela e a inviolabilidade de suas casas, começaram a ser desrespeitados pelos “pivetes”, o que provocou um desarranjo nas relações criminais e uma descrença, por parte dos “trabalhadores”, na eficácia das regras morais do “crime”. Prensado é enfático:

“É safadeza, cara, você fazer pirangagem onde mora, porque tem trabalhador, cidadão, família. Se num respeita seu barraco, respeita o barraco do próximo. Vale a pena roubar a pessoa que tenha dinheiro: bó roubar um banco, um caixa eletrônico? Mas roubar um pai de família, parceiro? Ladrão que rouba pai de família, que mata pai de família, pra mim merece morrer”.

Perguntei a alguns dos praticantes de atividades criminais se o “crime” tinha alguma lei. Papagaio dá a sua versão: “A lei do crime é andar certo, na linha. Não desandar do bagüi (bagulho), não roubar cidadão, respeitar as vizinhança, tá entendendo? E se nós pega estrupador (estuprador), nós bota pra matar tudim, estrupador, cabueta, boca de prata, x-9”.

Já Pango comenta que “é não comer nada de ninguém, trabalhar direito, num querer comer a mulher de outro bandido, e ser humilde mah. O cara sendo humilde e respeitando, ele entra em todo canto, primeira das coisas ele tem que ser humilde”. Ser humilde, neste sentido de Pango, não é ser “bonzinho” ou “otário”, mas ser esperto e astuto ao estabelecer zonas de empatia por todos os lados da atividade criminal. A ética do “crime” é também ética de sobrevivência e malandragem.

A eficácia simbólica das facções

Tão forte quanto o discurso público que demoniza as facções é seu poder quase mágico de atrair jovens das periferias. O fenômeno “facção” é muito recente no Ceará. Foi somente a partir de 2015 que o termo facção passou a ser explorado com mais força pela mídia cearense. Ao contrário do que pode parecer, não foi apenas em 2015 que facções do Rio de Janeiro e de São Paulo chegaram ao estado.

O Comando Vermelho (CV) chegou ao Ceará em meados dos anos 1980 e duas ações pontuais indicaram sua presença em território cearense: um assalto a uma joalheria, em 1986, e o sequestro e assassinato de um corretor de imóveis por um membro da facção, em 1987. Entre meados e o final dos anos 1990, o CV enxergou no Nordeste um local estratégico para o escoamento da cocaína que vinha da Bolívia e da Colômbia. O delegado da polícia civil cearense, Francisco Crisóstomo – que comandou as investigações relacionadas ao “crime organizado” no Ceará desde os anos 1980 –, disse que Fernandinho Beira-Mar, principal liderança do CV, esteve no Ceará nos anos 1990 para organizar o ponto final de uma rota de cocaína vinda da Colômbia. Em Fortaleza, o traficante alugou um apartamento no Jardim das Oliveiras, bairro onde está inserido o complexo de favelas do GTN.

O Primeiro Comando da Capital (PCC) chegaria ao Ceará nos anos 1990. Até onde se sabe publicamente, nesse início a facção paulista não estava envolvida com o tráfico de drogas no Estado. O grupo de São Paulo estava mais interessado em assaltos a empresas transportadoras de dinheiro. Dois eventos “cinematográficos”, como os assaltos à Corpvs, em 1999, e à Nordeste Segurança de Valores (NSV), em 2000, demarcaram a chegada do PCC ao Ceará. Marcos Camacho, o “Marcola”, apontado pelos órgãos policiais como líder do PCC, estava entre os participantes do segundo assalto. Maurício Alves Ribeiro, o “China”, foi o principal integrante do PCC preso após o assalto à NSV. Foi ele quem, no início dos anos 2000, no Instituto Penal Paulo Sarasate (IPPS), iniciou os “batismos” de presidiários cearenses à facção paulista.

Portanto, o processo de imersão das facções CV e PCC no Ceará não é de 2015 para cá, mas vem se desenvolvendo paulatinamente nas últimas duas ou três décadas. O que se percebeu nos últimos três ou quatro anos foi uma intensificação dessa presença no território cearense. Tomei conhecimento da “chegada” das facções alguns meses antes da imprensa local dar “furos” jornalísticos. No segundo semestre de 2015, as facções PCC, CV e Família do Norte (FDN), esta do Amazonas, estabeleceram-se na região do GTN e implementaram uma pausa nas disputas territoriais em nome de uma maior lucratividade nos negócios clandestinos, configurando assim um modelo de “crime organizado” nunca antes experienciado no local. Apenas depois de alguns meses, a Guardiões do Estado (GDE), facção cearense, conquistaria membros e microterritórios no GTN e também se ajustaria à nova configuração.

Assim, em quase todo o ano de 2016, após os acordos de “paz” entre as facções no Ceará, houve uma redução brusca no número de mortes violentas. O Governo do Estado negava a existência desses grupos. No entanto, a “paz” não permaneceria por muito tempo: os “acordos” foram quebrados ainda no final de 2016. Quando as taxas de homicídios voltaram a crescer rapidamente, em 2017, o governo cearense enfim reconheceu a presença das facções no Estado e atribuiu exclusivamente a “disputas pelo tráfico” o crescimento dos índices de letalidade.

Com o fim da “paz”, o PCC se alia à GDE para contrabalançar a aliança entre CV e FDN. Os conflitos entre as facções se espalharam por todo o Estado em 2017. Duplos e triplos homicídios passaram a ser recorrentes nos noticiários. E chacinas com quatro vítimas ou mais pipocaram pelo Ceará. Em 2017, houve oito chacinas, com 46 mortos. Os doze meses de 2017 foram os mais violentos em relação a crimes de homicídio na história do Ceará. O ano encerrou com 5.134 eventos desse tipo, uma média de 14 assassinatos por dia. Em 2018, apenas no primeiro semestre, foram contabilizadas sete chacinas, com um total de 48 pessoas assassinadas. Nas primeiras semanas de 2019, houve a maior sequência de ataques a prédios públicos, transportes coletivos, viadutos, etc. na história do Ceará, após uma união estratégica entre as facções para pressionar o Governo do Estado a não reformar o sistema prisional cearense.

Em resumo, parece-me óbvio que as maneiras de operar as relações criminais mudaram no Ceará. Uma nova estética criminal está surgindo. Os reflexos mais superficiais estão nos dados estatísticos que apontam para homicídios e ataques. No entanto, acredito que dentro desse contexto há movimentos e efeitos subterrâneos que ainda não se mostraram. Uma das pistas pode estar bem longe das favelas onde jovens se digladiam para comandar os negócios do tráfico varejista. Há uma afinidade entre as estruturas criminais das facções e as formas políticas tradicionais. O sistema de relações sociais do crime no Brasil tem hoje na reciprocidade entre as facções criminais nacionalizadas e a política partidária seu exemplo mais bem lapidado de ligação hierárquica entre a pobreza das favelas e os privilégios dos altos escalões do estatismo.

Na eleição de 2016, investigações policiais apontavam que o PCC articulava à época eleger dez prefeitos e cinquenta vereadores no Ceará. Em 2018, moradores de comunidades dominadas pelo CV, em Fortaleza, foram informados, por meio de circulares impressas e manuscritas distribuídas nas localidades, que não poderiam veicular propagandas partidárias de determinados candidatos tampouco trabalhar em suas campanhas eleitorais. Mais relevante do que pensar como as facções estão inserindo-se na política partidária, é necessário compreender os interesses do jogo político tradicional para permitir a entrada dos faccionados nesse esquema de representatividade. Quais as estratégias do estatismo-empresarial para consentir o ingresso na representação eleitoral de políticos “laranjas” aliados às facções ou até mesmo de chefes faccionados, os chamados “pilares”?

Eu me inclinei a pensar estas pistas influenciado por uma fala de Pango. Ele me narrava sobre a estrutura das facções: “Os pilares é cruel mah. Tu num sabe nem quem é. Tá no meio de ministro, já tão nos plenários eles, tão no meio lá, já chegaram lá. Daqui uns dias chega na presidência (da República). Dinheiro, é muito dinheiro rodando”. Caminhando na mesma trilha, Prensado me disse que “o PCC tem até promotor, juiz, todo mundo sabe”.

Palavras finais de esperança

O maior compromisso ético que busquei nessa reportagem foi humanizar os “bandidos” com quem conversei. Dar-lhes um caráter de gente, de pessoas que mereciam ser ouvidas. Não se vê isso na “mídia”. É preciso entender que ser “bandido” é apenas mais uma função que eles exercem entre tantas outras no dia a dia, como ser filhos, netos, pais, amigos, esposos, jogadores de futebol amador, ambulantes, frentistas, entregadores, embaladores, etc.

Em relação às suas atividades criminais, sustento que são ações ambíguas: de um lado, lançam mão de práticas que desobedecem às normas da ordem social. Indisciplinados. Na outra ponta, no entanto, reproduzem e mantêm estratégias políticas de poder autoritárias, violentas e hierárquicas próprias do Estado e dos meios empresariais. Nesse sentido, as relações criminais dos jovens pobres expressam uma rede de significados que somente podem ser compreendidos à luz das suas próprias contradições, conflitos, astúcias e resistências.

Se esta reportagem pretende ser uma crítica política do estado das coisas, a crítica política por si só é insuficiente. Considero que precisamos ter a esperança como dever e a prática micropolítica como imperativo ético cotidiano.

Precisamos aprender com nossas próprias contradições, beber nelas a força do devir-mundo novo, mundo em que o Raposão, o Papagaio, o Pango, o Samurai, o Prensado, o Camaleão, entre outros “bandidos”, tenham as mesmas oportunidades civis e socioeconômicas que as minhas, por exemplo.

Por fim, quero dizer que a criminalidade favelada gera um conflito permanente na estrutura social. Nesse sentido, a violência e o conflito nunca terão fim, porque são constituintes de todo sistema social. São eles – violência e conflito – que acionam os dispositivos históricos, psicológicos e sociais necessários à mudança. Se a conservação de uma hegemonia dominante tem sido a regra, o potencial de mudança e de transformação social, porém, nunca deixou de ser possível.

///

Artur Pires – artur@revistaberro.com