0 Comentários

Por Joana Bê

Cruzavam-se todos os dias, mas nunca repararam. Pegavam a mesma linha do metrô, no mesmo horário, mas sempre embarcavam em vagões diferentes. Trabalhavam no mesmo CEP, mas em salas distantes. Até almoçavam no mesmo restaurante, só que ela saía sempre quando ele ainda estava na fila do quilo.

Ela desenhava linhas no jornal escrito, ele escrevia traços nas paredes pintadas.

Mal sabiam eles, mas de noite na cama, na rede e no sofá, quando deitavam para relaxar e alcançar o gozo mais gostoso e tranquilo entre as horas de correria, era no outro que pensavam.

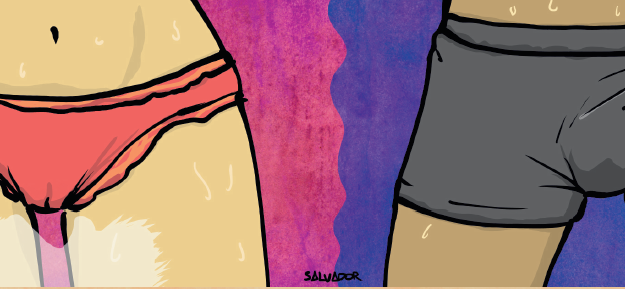

Ele pensava exatamente nela, meio amarela, com a boca recortada, os olhos cerrados, seus gemidos concentrados, seus vestidos coloridos (ela sempre usava um diferente toda vez que ele imaginava) caindo aos poucos pelo ombro, estacionando por segundos no seu quadril largo, depois tombando no chão como um convite de lençol.

Ela pensava exatamente nele, mais velho, barba cortante, mãos de pele grossa, uma cueca que parecia até pequena demais pro seu tamanho (ou talvez fosse só sua imaginação, que sempre o colocava de pau duro na sua frente), um pouco calvo demais pra sua idade, dono de um calor embaraçoso, como um convite de nudismo.

Parece engraçado supor que pensavam exatamente neles dois, mas a questão é que nunca perceberam os reforços cotidianos que construíam, aos poucos, a imagem um do outro em suas cabeças, em seus desejos e na pressa de ofegar. A questão é que estavam ali, dentro do outro, em um crescente desejo. E ali, ao toque da mão, tão perto que talvez se um desse três passos a mais pra esquerda se encostariam e poderiam, então, se entreolhar ao pedido de “desculpa” momentâneo.

Passou algum certo tempo para os relógios se ajustarem ao ponto de atrasarem e colocarem os dois no mesmo vagão, no mesmo passo andando na rua, no mesmo horário de almoço, na mesma fila do quilo. Ainda assim, nada. Quantas distrações, quanta fumaça, quanta trufa, quantas perguntas, quantos sabores de suco no cardápio. Foi preciso praticamente alguém puxar o braço dos dois e dizer “olhem-se!”. E esse alguém foi o editor da moça de vestidos coloridos. “A pauta vai ser sobre os grafites da cidade, procure alguém pra entrevistar”. Depois de algumas indicações, marcou pelo telefone com o cara das mãos calejadas no restaurante já conhecido pelos dois. O editor mandou-a se apressar, precisava da matéria pra logo logo.

Como nossa cabeça é incrível. Acreditam que os dois falaram “a gente se conhece de algum lugar”, “Você me é familiar” e todas essas coisas que dizemos quando estamos na frente de um rosto meio-conhecido-meio-estranho, mas não conseguiam ao certo saber de onde? Ou talvez seja mais complicado admitir, mesmo que pra você mesmo, que sua mente foi capaz de projetar uma pessoa de carne e osso para foder com você. A entrevista foi feita, permeada o tempo todo pelo sentimento de déjà vu. Despediram-se.

De noite, no plantão do jornal, um vestido colorido subia um pouco enquanto a moça melava dois dedos devagar na sua buceta. Na rede da varanda, uma mão áspera apertava o pau por cima da cueca um pouco pequena. Ela tentou pensar como seria trepar com o entrevistado, ele tentou pensar como seria comer a jornalista. Até tentaram, mas preferiram pensar na moça do quadril largo e no cara meio calvo. Já estavam acostumados a eles. Ela gemeu baixinho, mas um pouco mais forte que o de costume. Ele suou mais do que o normal para alguém que bate uma punheta, de tão real que pareceu.

Nessa noite, ela gozou na boca dele e ele na cara dela. Ela se ajeitou e voltou a digitar a entrevista. Ele limpou a gozada com a cueca e depois a jogou no chão, em cima do cartão dela.

Joana Bê é historiadora, acredita em luta de classes, mas não acha astrologia besteira

*Conto publicado na Revista Berro – Ano 02 – Edição 04 – Julho/Agosto 2015 (a seguir, versão PDF).