Tomaz Amorim tem 28 anos, nasceu e cresceu na cidade de Poá, às margens da Grande São Paulo. É poeta, faz doutorado em literatura e pensa misturadamente sobre três coisas: arte, amor e justiça social; e é autor do blog 3 parágrafos de crítica.

0 Comentários

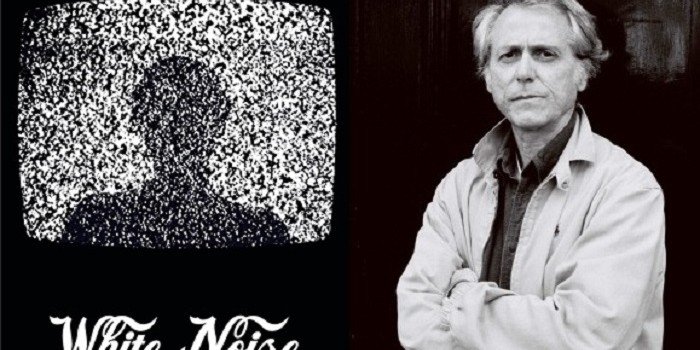

(Foto: divulgação)

Por Tomaz Amorim

Ruído Branco tem um tom surreal, fantástico, entre a fantasia e a ficção científica. Mas a narração é implacavelmente objetiva. O pouco espaço dos sentimentos é apresentado através de um viés exclusivamente analítico. O próprio medo é uma equação a ser resolvida. A morte é um evento desagradável, como uma festa do escritório, que se quer evitar. O tom surreal vem do que alguns pensadores chamaram de virada ontológica no capitalismo: não apenas o sujeito foi coisificado, reduzido às meras tarefas mecânicas de produzir e consumir, como o objeto, a mercadoria, foi erguida ao nível do sujeito. A mercadoria fala, canta, dança, seduz, como a cadeira de Marx ou a vassoura de Goethe. As latas de Coca-Cola agora têm escritas em cada uma um nome próprio roubado de seus consumidores. DeLillo descreve da seguinte forma o saque de dinheiro em um caixa eletrônico: “Ondas de alívio e gratidão fluíram sobre mim. O sistema tinha abençoado a minha vida. Eu senti seu apoio e aprovação. O hardware do sistema, o servidor central trancado em alguma sala em alguma cidade distante. Que interação prazerosa. Eu senti que algo de um valor pessoal profundo, mas não dinheiro, não isso, de forma alguma, tinha sido autenticado e confirmado”. Os objetos são a transcendência do sujeito quase irremediavelmente – não fossem os primeiros – imanente. Esta inversão-dissolução também se manifesta na relação entre os grupos sociais. Não há diferença entre classes: um tipo de classe média aparece como único estrato social. As outras diferenças de grupos: entre adultos e crianças, homens e mulheres, também são achatadas em um meio genérico sem diferença. As crianças debatem sobre a morte e a ciência e o sentido em mesmo nível que os adultos. Às vezes, com superioridade. Os papéis sociais se mantêm, mas apenas maquinalmente, como categorias ocas: cumpre-se o papel de marido ou de filha como um empregado cumpre o papel de faxineiro ou escrivão.

A vida pendular dos personagens balança entre a alegria do consumo e o medo da morte. A presença constante do segundo em todas as suas manifestações possíveis – catástrofe ambiental (airborne toxic event), complicações de saúde (envenenamento por Nyodene D.), morte do companheiro (Jack e Babette), esporte radical (sentar-se numa sala com cobras venenosas) – contrasta com o calor reconfortante, sempre à mão, das compras. A mercadoria é invulnerável a morte. “Aqui [no mercado] nós não morremos, nós compramos”. O consumidor que se banha nas compras sente que adquire por um curto período sua imortalidade. Eis o caráter viciante do consumo: readquirir aquele efeito que se esvai rápido demais. A droga fictícia, Dylar, que promete afastar definitivamente o medo da morte, é a tentativa frustrada de tornar permanente o efeito curto do vício de comprar. Há algo nesta prosa da colagem dadaísta, a sobreposição em um mesmo plano de elementos de origens distintas. Literariamente, substantivos com origens semânticas muito afastadas seguem um ao outro sem constrangimento, preposição ou verbo de ligação. Mas aqui o choque de elementos de origens distintas é mais calculado: objetos pertencentes a esferas opostas da vida humana é que são listados como equivalentes. “O vazio, o senso de escuridão cósmica. MasterCard, Visa, American Express”. A menina que dorme profundamente é observada por longos minutos pelo narrador que espera tirar do seu balbucio puro e infantil algum tipo de uma mensagem: Toyota Celica.

A universidade, local de trabalho do narrador-protagonista Jack Gladney, aparece como espaço em que professores-celebridade inventam áreas de estudo. Hitler Studies, Elvis Studies. Da mesma forma com que a mercadoria passa seus efeitos inorgânicos ao consumidor, o objeto de estudo passa seu poder de fascinação para o professor pesquisador. Jack diz que o reitor “sugeriu fortemente que eu ganhasse peso. Ele queria que eu crescesse para fora em um Hitler”. Mas os fatos e a reflexão que adviriam do estudos destas figuras históricas são tratados com a mesma profundidade que as reportagens fabricadas dos tabloides comprados por Babette na fila do supermercado. Tudo pode trazer uma explicação-reprodução do mundo: acidentes de carro, embalagens, a forma com que uma família assiste televisão. Na pluralidade infinita dos pontos de vista, desaparece qualquer resquício de referente histórico ou material. Mas não o real – a morte – como a gigantesca nuvem venenosa que se abate sobre a cidade, subitamente, lembra. A apresentação da academia não é apenas sarcástica, mas também melancólica. Ela toma a inovação às vezes exagerada na ampliação de objetos de estudo como sintoma de um esgotamento da própria possibilidade de pensar. O professor Murray comenta: “Eu entendo a música, eu entendo os filmes, eu até vejo como os quadrinhos podem nos dizer coisas. Mas tem professores inteiros nesse lugar que não leem outra coisa que caixas de cereal”. Jack responde: “É a única vanguarda que temos”. Como no resto dos dilemas apresentados do romance, não há busca reflexiva de solução, apenas descrição semi-desinteressada e salto para o próximo. “É incrível quantas pessoas ensinam nos dias de hoje. (…) Há um professor para cada pessoa. Toda pessoa que eu conheço ou é professora ou estudante. O que você acha que isso significa”?